SHARE

SHARE

【イベントレポート】新たな才能×空間づくりのプロの共創フィールド|丹青社空間アワード2024

ショップ |

丹青社空間アワードは、主に「商業・パブリック空間」のデザインやアイデアを広く募集し、丹青社のクライアントを審査員として招き、多角的視点から作品を審査するアワードです。本コラムでは、最終選考にノミネートされた作品の紹介を中心に、2024年11月22日の最終審査会、2024年12月6日の表彰式の様子をお伝えします。

目次

- 丹青社空間アワードとは?

- 01. 最終審査会

- いよいよ、最終審査会。応募210作品の中から、8作品が最終審査に進出!

- ミルクでととのう銭湯 にゅ〜浴場 / 木村賢太(株式会社アダル)

- 道端商店街 / 糸魚川颯大・池田拓未(日本大学)

- Yobiko Library -予備校とまちをつなぐ学びのhub- / 松井優磨(早稲田大学大学院)

- 次世代トレインリテール / 森岡凛・内海公・栄淳・白石咲乃(國學院大學宮下ゼミ)

- Drive Garage / 秀島舜(北九州市立大学大学院)

- ポイ活ロード in Ekinaka / 菊地悠

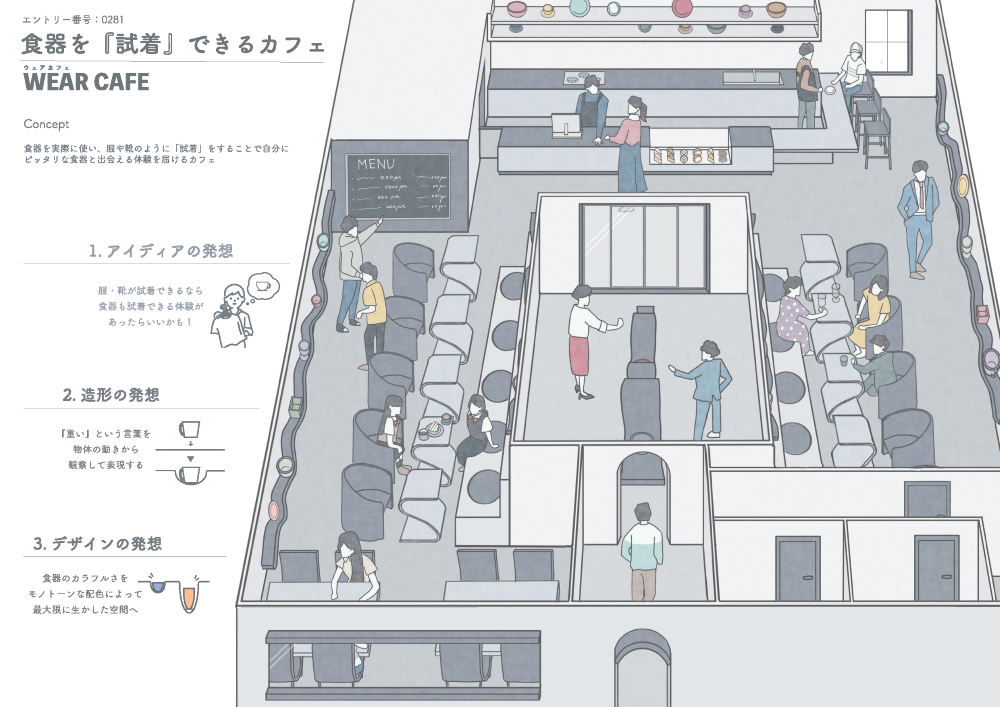

- 食器を『試着』できるカフェ WEAR CAFÉ / 木下麻璃弥(専門学校桑沢デザイン研究所)

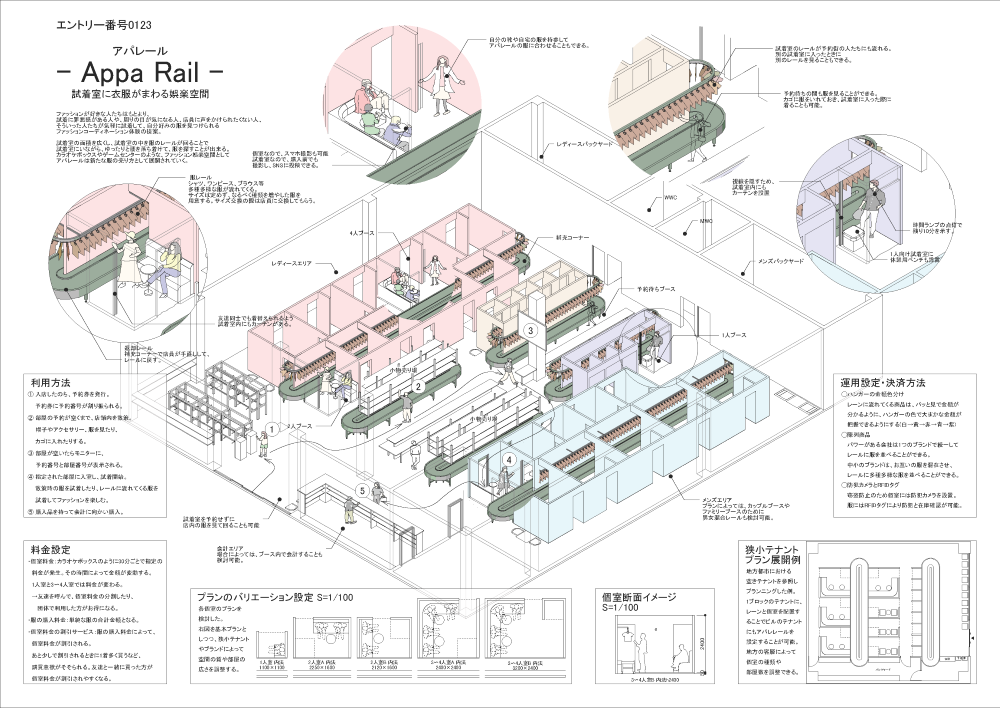

- Appa Rail / 高橋向生(株式会社今井健太郎建築設計事務所)

- 今年も白熱、最終審査選考

- 02. 表彰式

- 03. フィードバックイベント

- さいごに

丹青社空間アワードとは?

丹青社空間アワードは、主に「商業・パブリック空間」のデザインやアイデアを広く募集し、丹青社のクライアントを審査員として招き、多角的視点から作品を審査するアワードです。2021年に「次世代店舗アイデアコンテスト」として始めた取り組みで、今年からは「空間アワード」と名前を改めました。

リニューアルされたアワードのコンセプトは「Creative Meets」。新たな才能と街をいろどる空間づくりのプロフェッショナルたちが出会い、そのポテンシャルやミライ空間の在り方をともに考える協創フィールドとして、さまざまな方にこれからの空間づくりについて考える機会を創出します。

今回のテーマは、「Experience(体験)」。オンライン化が加速し、リアル空間はより体験にフォーカスがあたりつつある時代、価値を感じられ、共感でき、こころを満たされるExperienceとは、はたしてどんな空間にあるのでしょうか?

01. 最終審査会

いよいよ、最終審査会。応募210作品の中から、8作品が最終審査に進出!

今回の審査基準は、テーマの把握力、時代への共感、価値の捉え方の3点でした。多数の意欲作の中から、書類審査、オンラインプレゼンテーションを経て、最終審査会に選出されたのは8作品。11月22日当日は、全員が熱意あふれるプレゼンテーションを行い、審査員との質疑応答も活発に行われました。

| 審査員(五十音順 / 敬称略) |

|---|

| 勝田 隆夫(LINE-INC. CEO/Creative Director) 窪田 望(株式会社Creator's NEXT 代表取締役) ⾼橋 紀⼈(Jamo associates CEO/Designer) 武井 祥平(株式会社nomena 代表取締役) 寺田 和仁(三井不動産株式会社 DX本部 グループ長) 舟本 恵(JR西日本SC開発株式会社 カンパニー統括本部 開発戦略部 部長 兼 コンサルティング部 部長) 上垣内 泰輔(株式会社丹青社 デザインセンター プリンシパルクリエイティブディレクター) |

以下、当日の発表順にご紹介します。

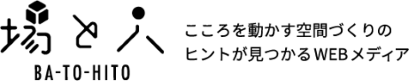

ミルクでととのう銭湯 にゅ〜浴場 / 木村賢太(株式会社アダル)

1960年代から比べると1/10にも減っているという銭湯の存在に危機感を覚えた木村さん。最近、近所の銭湯も閉業したため、銭湯で入浴し、湯あがりに牛乳を飲むという時間がなくなってしまったことを残念に感じていました。そんな身近な体験から生まれた案が、乳製品をテーマにして、特別な湯上がりにフォーカスした「ミルクでととのう銭湯 にゅ〜浴場」。体の内外を整える湯上がり体験と、現代ならではの銭湯コミュニティを構築する新空間です。

利用は簡単、まず「入浴ぞ〜ん」でミルクバスやミルクサウナを楽しみ、着替えたら「ミルクスタンド」で牛乳、アイスなどを購入。「湯上がりぞ〜ん」のもちもちクッションに座ってくつろぎながら飲んだり食べたりします。デザインも可愛いので、学生、女性、観光客も足を運んでくれるかも?「湯上がりぞ〜ん」では地域イベントも開催されるため、銭湯がユニークなコミュニケーション空間として生まれ変わります。

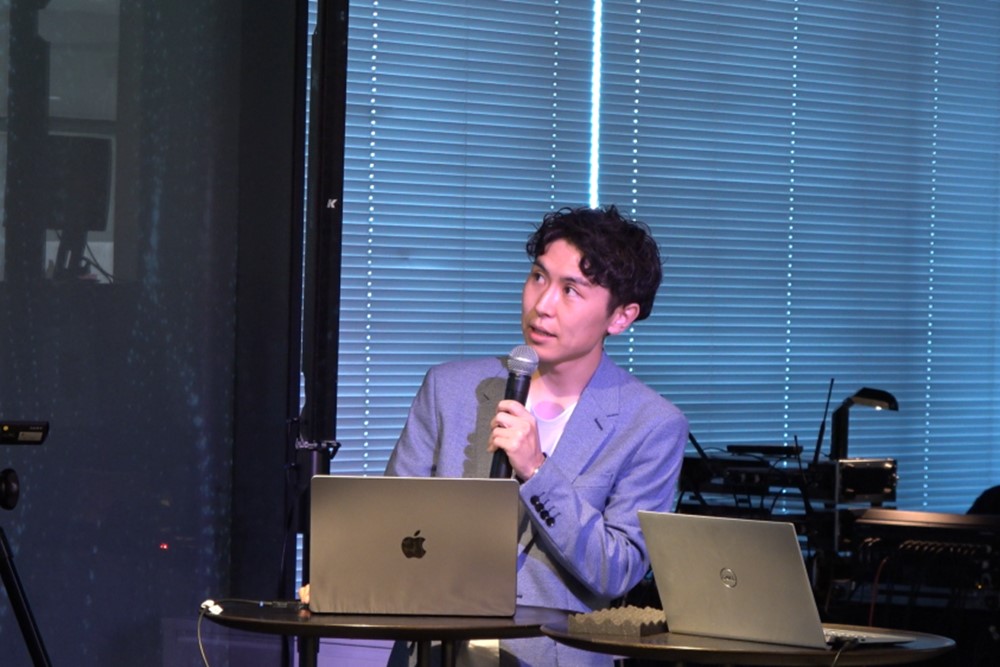

道端商店街 / 糸魚川颯大・池田拓未(日本大学)

「電話ボックスを商業空間にする」という斬新な提案をされたのは、糸魚川さんと池田さん。オンラインで簡単に買物ができる時代、リアルの買物で生まれる店舗や商品、人との運命的な出会いが減っていると思ったことが発想のきっかけでした。では、消費者が店舗へ行くのではなく、店舗が消費者へ歩み寄るという考え方はどうだろう?商いの場が日常に近づくとしたら?電話ボックスに着目した理由は「見慣れた形だからこそ親しみやすく、狭いからこそ簡単な準備で商いが始めやすく、普段の道にあるからこそ気軽に立ち寄れるから」だそうです。

お菓子、お花、本、雑貨…電話ボックスの中に商品がひしめく様子は、確かにとても楽しそう。偶然な出会いを予感させます。

ちなみに全盛期に全国に約90万台あった電話ボックスは、携帯電話の普及によって現在は約11万台まで減少しているとのこと。需要が下がっている中で、新しい価値を再発見できると考えました。

Yobiko Library -予備校とまちをつなぐ学びのhub- / 松井優磨(早稲田大学大学院)

受験生の頃に通い始め、その後はアルバイトをして…と、9年間予備校に関わっている松井さん。いつでもどこでも何度でも受けられるオンライン授業が普及したことで、実際の場に行き、一回きりの体験の中で、集中して授業を受けることが少なくなっていると指摘します。もう1つ感じている課題は、予備校があまりにも閉ざされた場所であること。単なる受験のためではない学びを生み出す場にしたいという想いから「Yobiko Library -予備校とまちをつなぐ学びのhub-」を考えました。

特徴は勉強に集中する2階に加えて、1階に図書館を設らえたこと。友達と教え合ったり、知らない人と話したり、いつもと違う姿勢で学べるような「学びのグラデーション」のある空間を整えました。1階は地域住民の利用もOK。仕事や読書ができる街のサードプレイスにもなります。また、保育園や学童とコラボすれば予備校生たちが「教える側になる」など、従来にはない体験の可能性が広がります。

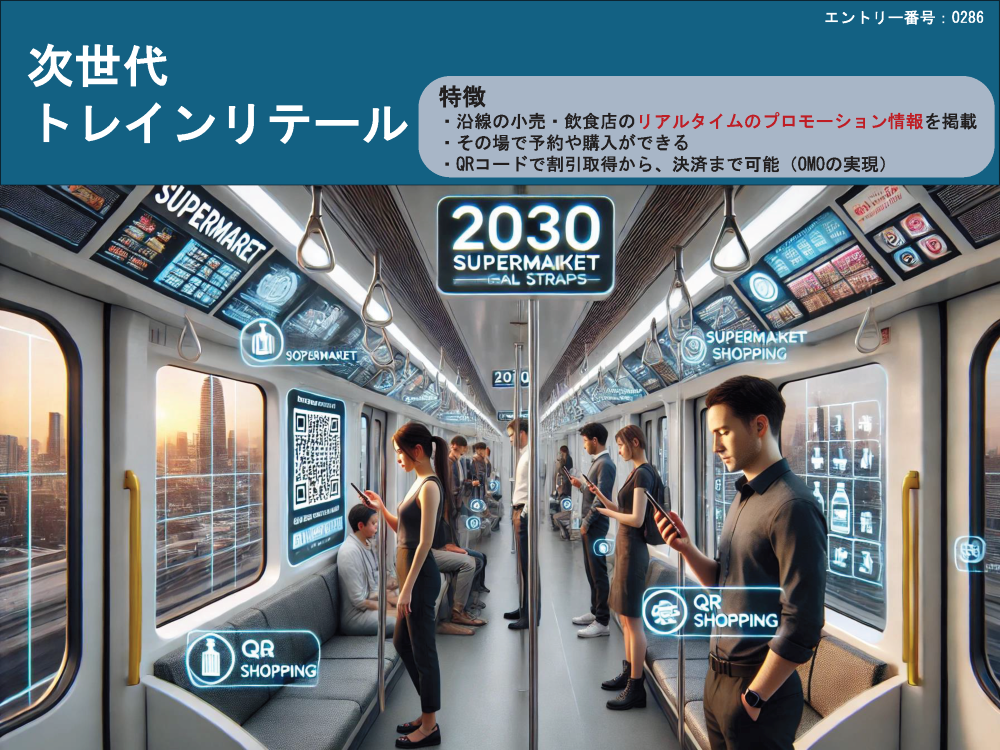

次世代トレインリテール / 森岡凛・内海公・栄淳・白石咲乃(國學院大學宮下ゼミ)

移動時間を「お得な時間」に。というスローガンのもと、電車内での購買体験を提案されたのは、森岡さん、内海さん、栄さん、白石さんによる4名のチーム。車内のデジタルサイネージを活用して、沿線のスーパーのタイムセール、カフェの混雑具合、居酒屋の席の予約などができることで、下車後の買物や飲食をより快適にするというアイデアです。また、AIカメラで乗客の性別や年齢層を推定し、学生、ビジネスパーソン、子連れママなど、それぞれにマッチする情報が提示されるシステムを採用。沿線の商施設のエリアマーケティングができるため、地域活性も期待できると述べました。

まずはJR東日本の中で3画面のデジタルサイネージを採用しているE235系の電車の中から、走行距離の長い横須賀・総武線、主要都市を走る中央線、乗車人数の多い山手線を想定しているとのこと。

息ぴったりの寸劇を挟みながら、ユーザーのニーズや本プロジェクトの効果を伝える微笑ましいプレゼンも好評でした。

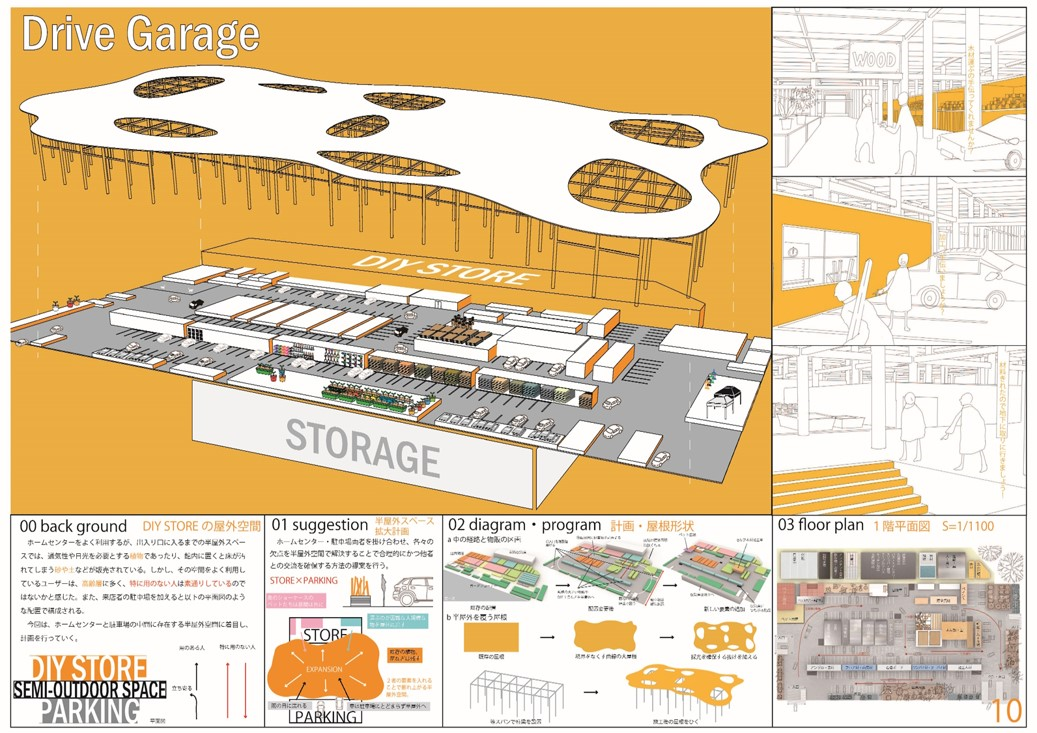

Drive Garage / 秀島舜(北九州市立大学大学院)

新しいExperienceを提供する場として、ホームセンターと駐車場の中間領域にある「半屋外空間」に着目した秀島さん。通常このスペースには、日光や通気性を必要とする植物や、館内に置くと床が汚れてしまう砂や土などが販売されていますが、せっかくの気持ちいい場所であるにもかかわらず、殆どの人は素通りしています。であれば、おおらかな屋根の下でドライブスルーを楽しんでしまうのはいかがでしょうか?お客さまは車を移動させながらショッピング。混雑時は待機所でベンチに座ってくつろぎます。園芸やDIYなど、趣味が同じ人が隣に居合わせたら、会話も弾むかもしれません。

秀島さんいわく「雨でも大丈夫ですし、犬も歩けますし、賑わいや活気を創出すれば、その様子を見た人が興味を持って入ってくるかもしれません」とのこと。

専用アプリやキャッシュレス決済で購買はスマートに行いつつも、他者との交流が生まれる体験を創出したいとプレゼンしました。

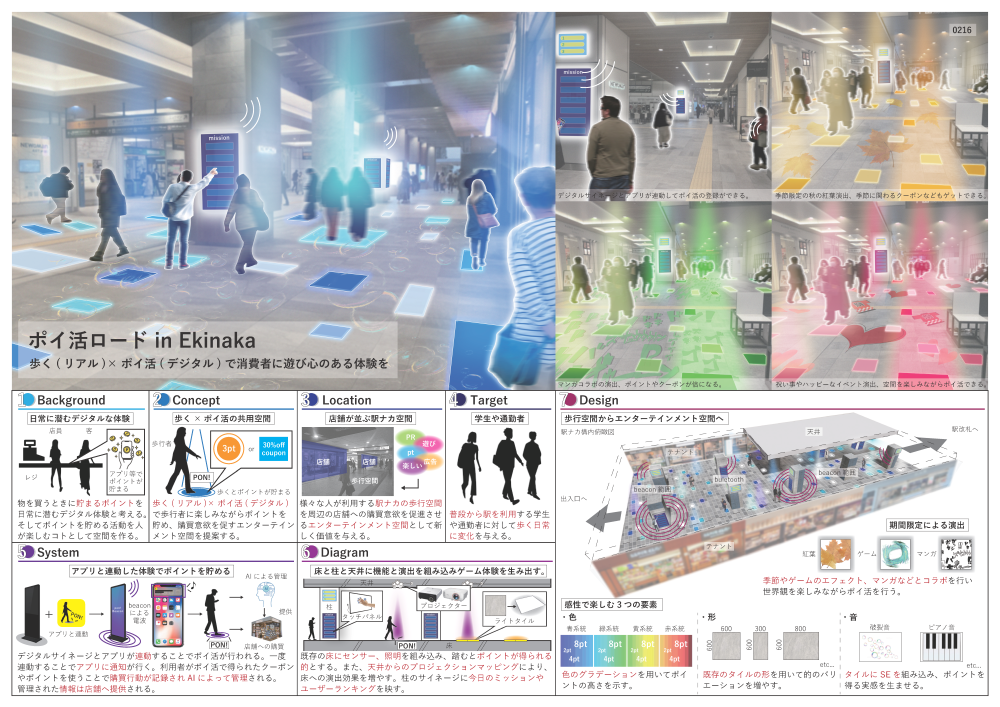

ポイ活ロード in Ekinaka / 菊地悠

買物するときにポイントを貯めている人は多いはず。その「ポイ活」自体を体験できる空間をつくると考えたのが菊地さんです。場所は、多くの人が利用する駅ナカ。歩行者は床に埋め込まれたセンサーと照明を頼りに、歩いて踏んで行くとポイントが得られる仕組みです。貯まったポイントやクーポンは、駅直結の商業施設や周辺施設で利用できるので、経済効果も見込めそう。

さらに楽しむ仕掛けとしては、天井からのプロジェクションマッピングやスポットライトでエンタメ性を演出したり、柱にサイネージを設置して、今日のミッションやユーザーランキングを映すことによってゲーム性を高めたり、人気のアニメや漫画とコラボレーションして、その世界観を味わいながらポイ活が行えたり…とたくさんのアイデアを話ししてくれた菊地さん。

歩くというリアル×アプリでポイントを貯めるというデジタルを掛け合わせ、消費者に遊び心のあるExperienceを届けます。

食器を『試着』できるカフェ WEAR CAFÉ / 木下麻璃弥(専門学校桑沢デザイン研究所)

一目惚れしたカップだったのに、いざ飲み物を入れてみたら熱すぎて持てず、花瓶として使う羽目になったという体験を語ってくれた木下さん。

洋服や靴のように、食器だって「試着」できたらいいのでは?という視点から「ウェアカフェ WERE CAFÉ」の企画が生まれました。お客さまは気になる食器を選んで、カウンターで料理と一緒に注文すると、その食器を使って飲食ができるとのこと。途中で違う食器を「試着」するのもOKです。使い心地を確かめて、気に入ったものがあればそのままお買い上げ。選ぶ&食べるという行動を組み合わせ、新しい出会いが体験できる空間をデザインしました。

「棚の造形は食器の重さをキーワードにしてデザインし、インテリアはカラフルな食器を引き立てるためにシンプルなモノトーンの配色としています」。確かにシャンパングラス、ワイングラスなど、微妙な薄さを確かめたくても口をつけることはできません。そんな体験が「ウェアカフェ WERE CAFÉ」なら叶います。

Appa Rail / 高橋向生(株式会社今井健太郎建築設計事務所)

洋服を買うときに店員に声をかけられたくない。何十着も試着するのは悪いと思ってしまう…などご自身のニーズから高橋さんが考えたのは、まるで回転寿司のように、衣服が試着室にどんどん回ってくるという空間、その名もアパレルとレールをかけた「Appa Rail」。ハンガーレールに流れてくる洋服から気になったものを取り、試着して、良かったものを購入できるお店です。

試着室内にはタブレットが備え付けてあり、自分が着てみたいものをオーダーするところも回転寿司のシステムと同様。広めの試着室は、一人で利用するだけではなく、友達やカップル、家族で入るのもおすすめ。店内をウロウロと歩き回りながら服を探す必要もなく、ゆったりと腰を落ち着けて、気になるものをマイペースで好きなだけ試着。

自分では選ばないような洋服も回ってくるので、意外に似合うものが見つかるかも。どこにもなかった洋服の購買体験が実現します。

今年も白熱、最終審査選考

本アワードの特徴は、オープンイノベーションの一環として、丹青社のクライアントの方々にも審査員として参画いただいていること。すべてのプレゼンが終了した後は、各審査員が入れた得点が開票され、スクリーンに写し出されます。総じて点数が高い案もあれば、誰かが抜きん出て高い評価をしている案も。作品の評価軸は、各審査員の立ち位置によっても異なるため、多角的な視点から述べられる意見は大変興味深く、毎年、ディスカッションは大変な盛り上がりを見せます。熱い議論を経て、学生賞、優秀賞、最優秀賞が決まるたびに、会場からは大きな拍手が沸きました。

02. 表彰式

そして表彰式へ。受賞者のみなさまおめでとうございます!

厳正な審査の結果、入賞アイデアは11点に決定。12月6日に受賞者への表彰式を行いました。まずは審査員特別賞を受賞したみなさまが壇上に呼ばれ、賞状の授与を。審査員特別賞は、受賞9点のうち8点は学生の作品で、学生の方の活躍が目立っていたのも印象的でした。いくつかの案については、評価の理由もコメントされ、緊張した面持ちながらも嬉しそうに耳を傾けている姿が見られました。

審査員特別賞

Drive Garage / 秀島舜(北九州市立大学大学院)

手紙工房dear / 東條有李(宇都宮大学)

次世代トレインリテール / 森岡凛・内海公・栄淳・白石咲乃(國學院大學宮下ゼミ)

食器を『試着』できるカフェ WEAR CAFÉ / 木下麻璃弥(専門学校桑沢デザイン研究所)

yosonchi / 鈴木穂高 (工学院大学大学院)

マッチング試着室 / 石井結(中央大学)

ストーリーを買うリユースショップ / 土屋遼華(信州大学大学院)

つみきのまち / 初村大地(株式会社佐藤総合計画)

道端商店街 / 糸魚川颯大・池田拓未(日本大学)

学生賞は、半屋外空間を活かした「Drive Garage」

Drive Garage / 秀島舜(北九州市立大学大学院)

実は受賞者のみなさま、ご自身がどの賞を受賞されているかは、本番の発表まで知らされていないそう。ドキドキワクワクな状況の中、まずは学生賞受賞作として秀島さんの「Drive Garage」が発表されました。大学院で建築を専攻されている秀島さん。なかなかアイデアが思い浮かばず、3日前でほぼ白紙だったそうです。テーマをホームセンターの半屋外空間に決めてから、一気に仕上げ。

「一次審査に通ったというメールを見てびっくりしました。二次審査も最終審査も、空間作りのプロの方たちから実践的なフィードバックがもらえて、徐々に案がブラッシュアップできたことが楽しかったです。自分が生活の中で感じていることを設計に落とし込もうと最後まで粘ったことが良かったと思っています。ありがとうございました」。

優秀賞は、湯上がり体験にフォーカスした「ミルクでととのう銭湯 にゅ〜浴場」

ミルクでととのう銭湯 にゅ〜浴場 / 木村賢太(株式会社アダル)

今年のテーマを深掘りできている作品として評価され、優秀賞を受賞したのが「ミルクでととのう銭湯 にゅ〜浴場」。乳製品の乳、入浴の入、そしてNEWと、トリプルネーミングもキャッチーです。家具をつくる会社にお勤めの木村さんは、昨年同僚が本アワードで受賞をされたのを見て、今年挑戦されたとのこと。

「戦後は貴重だった冷蔵庫が銭湯にはあって、お風呂上がりに冷たい牛乳を飲めるという時間が人々に幸せをもたらせていたことから、銭湯と乳製品は切っても切れない縁があると思い、テーマを決めました。CADではなく、あえて手書きでアイデアスケッチを進めていたら、どんどんやりたいことが湧いてきて、もっとこんな感じにしたい、このほうが楽しそう…と頭が活性化して、制作の時間も楽しかったです。審査員のみなさまに率直な意見やアドバイスをいただけたのが貴重な体験でした」。

最優秀賞は、洋服が回ってくる「Appa Rail」に決定!

Appa Rail / 高橋向生(株式会社今井健太郎建築設計事務所)

見事、今年度の頂点に輝いた作品は、高橋さんの「Appa Rail」。服を探すのが面倒、店員と話したくないという課題を解決するにとどまらず、楽しみをプラスしたアイデアが評価されました。高橋さんは実際に空間づくりの仕事をされていることもあり、Experienceというテーマはとてもしっくりきたそう。「提案においてはディテールを作り込みすぎず、意図的に余白をつくることを心がけました。そのほうが審査員のみなさまと積極的な議論ができると考えたからです」。

実際に質疑応答を経ていくと、違う可能性が見えてきたとのこと。初めは洋服を購入する店舗と考えていた空間が、ファッションショーをしたり、撮影をしたりというアクティビティにも使えるのでは?という意見にヒントや刺激をもらったと言います。「コロナ禍で予約システムが定着したことや、ブース空間というものに馴染みが出たりといった変化があったので、時代にマッチしていると思います。何かプロトタイプができたらと考えると楽しみです」。

審査員によるクロストーク

Experienceをテーマにしたクロストークに参加したのは、舟本恵さん(JR西日本SC開発株式会社)、寺田和仁さん(三井不動産株式会社)、高橋紀人さん(Jamo associates)、勝田隆夫さん( LINE-INC.)、窪田望さん(株式会社Creator‘s NEXT)、武井祥平さん(株式会社nomena)。鈴木朗裕(株式会社丹青社)が、ファシリテーターを務めました。

まず、どんな体験がいい体験なのか?という問いには、意図せぬ出会い、セレンディピティというキーワードが挙がりました。Aを目指していたところ、たまたま見かけたBが思いのほか良かったりするとテンションは上がるもの。セレンディピティを“継続的に”提供できる仕組みを考えている企業もありました。何にしても重要なのは、“そこでしか味わえない体験”をつくること。何とも置き換えられず、誰かに頼むこともできず、自分がそこに行かない限り味わえない体験に、やはり人は価値を感じるものです。また、デジタルとリアルの情報量は比較にならないので、何も編集されてない“ナマ”なものに触れることは、いい体験につながるという意見も出ました。

空間づくりにおけるAIの在り方について印象的だったのは、「!」の価値は下がっても、「?」の価値が上がっているという発言です。AIが身近になったことで、AIによるサプライズ体験は減っているものの、意図的な違和感を演出することで、人の記憶に残る、人の心が動く。AIにはそんな力があるというのは、その通りではないでしょうか。

最後に、2021年「ニューノーマル」、2022年「ワクワク」、2023年「心地よさ」、2024年「体験」に続く、来年のテーマは?というお題では、コラボレーションやサイトスペシフィック性というキーワードが出たほか、余白があるからこそ第三者が関与して共創できる空間、社会をよくしていくための空間なども。応募が楽しくなるようなフレーズが飛び交いました。

03. フィードバックイベント

2025年1月24日に、「Drive Garage」で学生賞を受賞した秀島舜さん(北九州市立大学大学院)、「ストーリーを買うリユースショップ」で審査員特別賞を受賞した土屋遼華さん(信州大学大学院)をお招きし、丹青社のデザイナーによる受賞者へのインタビューや受賞作品へのフィードバック、ディスカッションを実施しました。

改めて作品に込められた想いやメッセージをお聞きし、フィードバックやディスカッションを実施することで、より深く作品や空間づくりについて考える機会となり、受賞者のさらなる成長にもつながる有益なフィードバックイベントとなりました。

さいごに

本アワードは、業種、業態、企業を超えて事業者の皆さまと直接対話する場でもあります。応募作品の審査にとどまらず、事業者が空間に期待することや、実現したいビジョンを共有し、共にミライの空間を考える機会を得られる貴重な機会です。この取り組みを通じて、参加者の皆さまに新たなインスピレーションが生まれ、ミライの空間づくりの第一歩となることを今後とも期待しています。今年度応募されたみなさま、審査員のみなさま、ありがとうございました。

この記事を書いた人

吉岡奈穂 / コピーライター

東京都出身。旅行会社、広告代理店等を経て、2003年日本デザインセンター入社。2019年よりフリーランスとして活動している。専門領域はブランディング、コピーライティング。月100冊の本を読む。

この記事を書いた人

吉岡奈穂 / コピーライター