SHARE

SHARE

内装木質化を、国産材小径木活用の地域産業づくりから始める丹青社|森林グランドサイクル®の一翼を担い空間を木質化

サステナビリティ |

日本の森林が抱える課題を解決し、地域経済を活性化する――。大手ゼネコンの竹中工務店が提唱する「森林グランドサイクル®」に、内装・空間づくりを手がける丹青社が参画。国産材の新たな活用法「シンゴーハン」を通じて、都市と山間部を結ぶ持続可能な循環が、今、始まろうとしています。

資料「丹青社が推進する内装の木質化」を無料でダウンロードする

| Profile |

|---|

| 高浜 洋平(右) 株式会社竹中工務店 まちづくり戦略室 シニアチーフエキスパート |

| 木曽 裕美子(左) 株式会社丹青社 マーケティング・サステナビリティセンター センター長 |

目次

森林資源と地域経済のサステナブルな好循環「森林グランドサイクル®」

―― まず「森林グランドサイクル®」とはどのような取り組みですか?

高浜洋平さん(以下、高浜) 日本の多くの森林が放置されています。木を植えて、育てて、収穫し、上手に使う「森林サイクル」という言葉がありますが、これが成立しない地域も散見されるのが実情です。都会からの需要で「木材を出して欲しい」と依頼を受けても、林業に携わる方の人材不足や高齢化で対応できない。林業が疲弊する悪循環から抜けられずにいます。

こういった背景をもとに、都会を木質化していくことで山間部における林業の活性化、森林資源の循環、地域の活性化を含めた、一歩進んだ流れを作ろうというのが「森林グランドサイクル®」です。林業、製材、家具、内装、建築といった木にまつわる生業の皆様の地位とやりがいの醸成、顔の見える連携構築を目指しています。

―― 竹中工務店としては、どのような期待があるのでしょう。

高浜 当社の場合、ひとつの案件で数千立方メートル単位の木材が必要になることがあります。一般的には発注量が多ければコストが抑えられるのが経済原理ですが、木材の場合はコストが高くなったり、供給できないケースが生じます。適切な需給バランスが確立されていないことが要因です。

森林の皆さんと日頃から顔を合わせて「来年、再来年はこれぐらいの量が必要です」と頻繁にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが大切になってきます。木材の出所となる森林という上流、切り出して運び、製材し加工する中流、製品や建築に利用する下流という一連がきちんと繋がること、そしてお互いに経済効果を生み出すことが大切です。

木材は植えてから伐採するまで約50年かかります。そして、いざ木を使おうとしても、丸太を切って乾燥させて製材するだけでも半年ぐらいはかかります。その時間軸が他の材と大きく違う点です。森林グランドサイクル®という大きなコミュニティや循環を作っておくことによって、資材を安定供給していく新しいサプライチェーンを作って行きたいと考えています。

「シンゴーハン」とは?、なぜ木曽なのか?、なぜ合板なのか?

―― 「シンゴーハン」とは何でしょうか?木曽という地域、合板という製品を選んだ理由を教えてください。

高浜 都市の木造化を進めるにあたって、耐火性を持つ構造材が必要です。その材料として使われるカラマツは長野県、岩手県、北海道などが主な産地として知られております。一方、長野県木曽北部には500万立方メートルものカラマツが眠っています。切り出して活用すべきタイミングなのですが、大半が放置されています。

市場に流れてこない要因は人手不足だけでなく、太い木と細い木が混在していることも理由です。太い木は木造ビルの柱や梁など構造材として使えますが、細い木は使えません。おおよそ半分が使えないので、労力をかけても割に合わず、林業に携わる方々も動き出せずにいます。

そこで細い木をどのように活用するかが鍵となります。着目したのが一般にべニア板とも呼ばれる合板です。細い木を大根のカツラ剥きのように薄皮状に加工します。それを何枚か重ねて合板として仕上げます。太い木から作る構造材だけでなく、細い木から作る合板も都会で継続的に使うことで、切り出される木の活用率を向上させます。これにより需給バランスを保ち、上流から下流までの流れを継続的なものとして循環を回していきます。

この合板を作るための会社を作りました。株式会社ツミカサネ(以下、ツミカサネ)といいます。社名は合板を示すだけでなく努力や技術を積み重ねるという意味も込めています。こうした想い、林業の産地と都会をつなぐ大きなサイクルを作り上げて持続させたいという志を込めて、ここで作る合板のことをプロジェクトメンバー内で「シンゴーハン(新・合板)」と呼んでいます。

高浜 しかし、私たちゼネコンでは構造材は使いますが、合板はあまり活用できません。この合板の活用がサイクルの完成に必要なのです。そこで商業施設や公共施設のインテリア、内装のリーディングカンパニーである丹青社さんへお声がけさせていただきました。

資料「丹青社が推進する内装の木質化」を無料でダウンロードする

内装木質化に取り組む丹青社、サステナブルな仕組みづくりから

―― 丹青社が参画を決められたきっかけや背景について教えていただけますか?

木曽裕美子さん(以下、木曽) 丹青社では、年間6,000件を超える空間づくりを手がけています。基本的に、お客様のご要望を踏まえた上で提案しプロジェクトを進行していきます。

最近ではお客様からサステナビリティや環境配慮を求める声をいただくことも多く、当社事業におけるサステナビリティとは何かという問いに向き合ってきました。

2021年に「都市(まち)の木造化推進法(※通称。正式名称「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」)」が施行され、社会的にも本格的に木材の活用を推進する状況となりました。ただ、当社の請負業という事業の性格からお客様の求めに応じたスポットでの対応はするものの、会社全体として国産材の積極活用の取り組みには至っていませんでした。また、日本における木材を取り巻く問題を知れば知るほど、プレゼンテーション的にただ使えばよいということではなく、サステナブルな循環を作る必要があることも分かってきました。

また現在、気候変動問題が深刻化するなか、当社を含めた多くの企業が温室効果ガスの削減に向けて具体的な数値目標を掲げて、さまざまな取り組みを行っています。多くのお客様の空間づくりのお手伝いをしている当社が内装の木質化を推進することで、自社のみならずお客様が排出する温室効果ガスの削減にも寄与できると考えました。

森林グランドサイクル®のことをお聞きした際、これこそ多岐にわたる喫緊の課題解決に貢献できる本質的な取り組みであると感じました。当社が参画することで、社内の意識を揃え、新たな文化を醸成し、お客様と一緒に木質化に取り組んでいく未来が作れると確信したのです。このような背景から、当社は株式会社ツミカサネに出資することを決め、担当部門として私も参画させて頂くことになりました。「木曽」という私の苗字と「木曽」という地名が一緒だったのは偶然ですが、それもご縁を感じますね。

木曽 今なお、木を切るのは良くないことで、木を燃やすとCO2の排出が増えると考える方もいらっしゃいます。まず当社としては、この取り組みに携わることで正しい知識を得て、内装だからこそできることをしたいと考えています。いつかは壊さなければならない空間だとしても、リサイクルやアップサイクルを視野に入れて木質化することで温室効果ガス削減に貢献できます。

お客様には建築や内装を専門とされない方も多くいらっしゃいます。シンゴーハンを中軸に木材を使用することを提案し、一緒に知見を増やし、経験を積んでいく起点としてツミカサネを運営していきたいと考えています。

―― 丹青社の参画について、どのような期待がありますか?

高浜 建築物の構造に木を利用する木造化は我々が得意とするところですが、内装に関しては丹青社さんの分野です。ゼネコンである当社と丹青社さん、それぞれのお客様からのニーズを引き出し、シンゴーハンならではの商品作りから一緒に参画していただきたいです。

森林グランドサイクル®が実現した将来からのバックキャストで、一緒に考え試行錯誤し発見が得られると良いなと思っています。今、そしてこれからの時代に求められる板材はどのようなものか、そのために適切な接着剤や厚みは何なのか。成熟した素材と思われる合板ですが、まだまだ改善していく視点は存在します。

―― 内装の木質化について、お客様への提案イメージを教えてください。

木曽 内装の木質化と言っても選択肢は様々です。無垢、集成材、合板、突板など様々な材がありますが、適材適所で提案できるのが、メーカーではない私たちの強みの一つです。もちろん、不燃性能が必要な場面も多いので全てに木材を採用することは難しいと思いますが、空間を特徴づけるところに効果的に使用するなど、お客様の意図を反映した提案ができたら良いなと考えています。

株式会社ツミカサネの工場が、木のイノベーションのハブになる!

高浜 まずは関わる皆さんとの関係性を作ることが一番だと思っています。山や林業に携わる方々を少しずつ増やしていきたいです。シンゴーハンを起点とする循環を回しながら、苗木を作る方、植える方、伐採する方など多様な方々との繋がりを作っていく。そして建築や内装のお客様にも山の世界に来ていただきリアルに体感いただくことで、森林グランドサイクル®のコミュニティを活性化し育てていきたいと考えています。

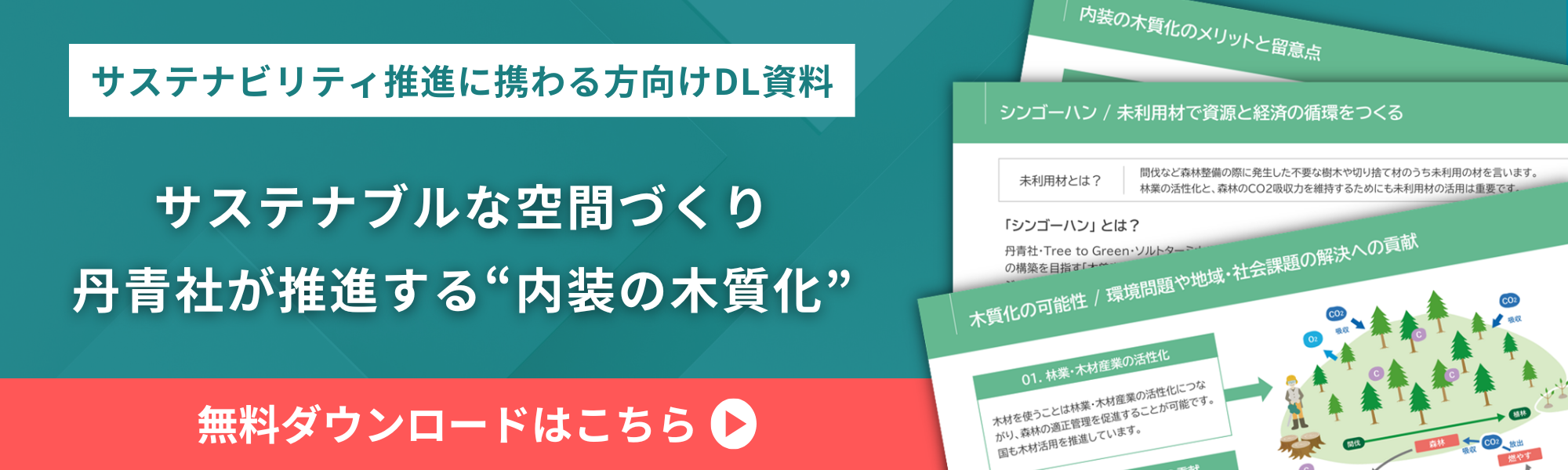

高浜 ツミカサネとして、廃校となった中学校跡地を活用して単板工場、小学校跡地を活用して合板工場を作りました。2つの工場は車で20分の距離にあります。木を切る、加工する、苗木を作るなど木の一生を体感できるエリアになっており、宿泊研修施設やカフェなども併設しているので研修や学習の場としても活用が可能です。木材利用の底上げになるように5年、10年かけて取り組んでいきたいです。

木曽 竹中工務店さんはここに至るまでに木曽の地域で多くの活動を手がけられています。我々もこの先、長い時間をかけて取り組んでいきたいと考えています。様々な方に参加いただける仕組みも検討しており、そうした新たな方々とも、一緒にイノベーションを起こすような関係を築きたいですね。社内に向けてですと、このシンゴーハン、そしてツミカサネの活動がサステナビリティについて自発的な行動を促す刺激になるだろうと期待しています。

高浜 都会で木曽の合板を使うことで、都会の人たちが木曽の工場に来て合板の本質的な意義を理解するきっかけを作りたいです。ツミカサネの工場が木のイノベーションのハブと言われるようになりたいですね。都会の建築の木造化と内装の木質化をきっかけに、都会の人が山に来る。その目的地として木曽のエリアがあるという循環を作ることこそ森林グランドサイクル®のゴールだと考えています。

木造化、木質化の継続的取り組みこそサステナビリティに必要

木、国産材については、この5年ほどで社会の認識が大きく変わっています。

森林環境税の法律が2019年に定められ2024年から徴収されていること、都市(まち)の木造化推進法が2021年に施行されたことが背景にあります。時を同じくして「ウッドショック」と呼ばれる木材価格高騰が2021年に始まり、それまでは価格で太刀打ちできなかった国産材に突然スポットがあたりました。

これ以前から、林業の衰退、戦後に植林した杉が放置されていること、CLT(クロスラミネーテッドティンバー・直交集成板)の活用、一部の木製家具メーカーによる国産材利用などが話題になることはありましたが、一般的な広がりには至っていませんでした。

現在、木の利用はトレンドの一つとも言える状況です。ですが、木の本来の特徴を考えると一過性ではなく健全な森林サイクルの一部を構築し利用していくべきでしょう。サステナビリティのためにも「木造化」「木質化」には継続的な取り組みが必要なのです。

森林グランドサイクル®、ツミカサネ、シンゴーハン。竹中工務店と丹青社、そして関係者のこれからの活動が、単なる木材利用ではないサステナブルな社会の実現に向けたモデルケースとなることに期待しています。

取材協力:株式会社竹中工務店

▼関連リンク

株式会社ツミカサネ

https://shingohan.com

木材の利用や流通を通じたまちづくり、コミュニティづくり|竹中工務店

https://www.takenaka.co.jp/mokuzou-mokushitu/grand-cycle.html

森林グランドサイクル | キノマチウェブ ※株式会社竹中工務店が発起人となり、一般社団法人Deep Japan Lab、NPO法人グリーンズ(greenz.jp)、ココホレジャパン株式会社が共同運営するウェブサイト

https://kinomachi.jp/929/

林野庁:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou

サステナビリティ | 株式会社丹青社

https://www.tanseisha.co.jp/sustainability

取材・執筆:古川 真由子

構成・撮影・編集:山崎 泰

この記事を書いた人

山崎泰 / 丹青社「場と人」編集長・ジャーナリスト

丹青研究所で商業施設の調査・企画に携わった後、1997年に丹青社の社内新規事業「Japan Design Net(JDN)」創業に参加。メディア「JDN」「登竜門」の編集長、コンテスト制作の事業化を経て2011年にJDN取締役。2025年、丹青社に移籍。デザインに関する取材執筆多数。趣味はサックス演奏。

この記事を書いた人

山崎泰 / 丹青社「場と人」編集長・ジャーナリスト