SHARE

SHARE

【イベントレポート】永山祐子×丹青社 トークセッション|都市・街・人の視点で考える商業施設のこれから

まちづくり |

人々の消費行動やライフスタイルの変化に伴い、商業施設に求められる価値も変わってきている中、「商業施設のあり方」について改めて考える機会も多いのではないでしょうか。

2024年12月5日、丹青社では建築家・永山祐子氏をお招きし、オンラインセミナーを実施。永山さんが手がけた商業施設の事例や、海外の商業施設などを取り上げながら、これからの商業施設のあり方や商業施設に求められる価値などについて語り合いました。本コラムが、商業施設における集客の強化や、体験価値創出のヒントになれば幸いです。

【ウェビナーアーカイブ動画】

永山祐子×丹青社 トークセッション

都市・街・人の視点で考える商業施設のこれから

| Profile |

|---|

| 永山 祐子 建築家 / 永山祐子建築設計主宰 1975年東京生まれ。1998年昭和女子大学生活美学科卒業。1998年青木淳建築計画事務所勤務。2002年永山祐子建築設計設立。2020年武蔵野美術大学客員教授着任。2023年よりグッドデザイン賞審査副委員長。主な仕事、「LOUIS VUITTON 大丸京都店」「豊島横尾館」「女神の森セントラルガーデン」「ドバイ国際博覧会日本館」「東急歌舞伎町タワー」など。主な受賞、JIA新人賞(2014)、山梨県建築文化賞、東京建築賞優秀賞(2018)、照明学会照明デザイン賞最優秀賞(2021)、World Architecture Festival Highly Commended(2022)など。現在、2025年大阪・関西万博「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」と「ウーマンズパビリオン in collaboration with Cartier」、Torch Towerなどの計画が進行中。 http://www.yukonagayama.co.jp/ |

| 神津 康行 株式会社丹青社 デザインセンター 商空間デザイン局 2部 2グループ グループ長 SC、駅商業、専門店、空港ラウンジ、医療系等、大小問わず多岐にわたる分野のデザインを手がける。デザインと社会との接点を意識しながら、新たな付加価値を生み出すことを常に心掛けている。 |

| 李 修賢 株式会社丹青社 デザインセンター 商空間デザイン局 2部 2グループ デザイナー 2018年株式会社丹青社入社。デザイナーとして商業施設やオフィス、展示空間の企画、設計業務を通し、空間デザインの実績を積む。ゲストが直感的にその価値を感じることができる空間を目指し、新たな付加価値を生み出すことを常に心掛けている。 |

| 西山 理恵(ファシリテーター) 株式会社丹青社 商空間事業部 プロジェクト開発統括部 営業部 営業1課 入社時より商業系の営業部門に所属、ディベロッパーや専門店のお客さまを担当。お客さまの想いを第一に汲み取り、課題解決に向けて社内リソースを最大限に活かした提案を心掛けている。 |

目次

01. 永山祐子氏による商業施設づくりの事例紹介

丹青社 商空間デザイン局からは神津康行、李修賢がトークセッションに登壇。司会進行を商空間事業部の西山理恵が務めました。

西山理恵(以下、西山) 本日は永山さんをお迎えして、「都市・街・人の視点で考える商業施設のこれから」というテーマでセッションをお届けします。

神津康行(以下、神津) 20年以上、大型商業施設の設計をしてきました。コロナ以降は、設計事務所、アトリエの建築家、ランドスケープデザイナー、コンセプトメイカーなど、さまざまな方とチームを組んでデザインを進めていくことが多くなってきたと感じています。デザイン体制が変化した理由は、ディベロッパーもクリエイターも、次の時代の空間の在り方を模索しだしたからではないでしょうか。本日は永山さんの作品をご紹介いただきながら、次の場の新たな付加価値をどう創造していくのかをお話できたらと思います。

永山祐子(以下、永山)さん 大学を卒業したあと青木淳建築計画事務所で4年間働き、2002年に独立しました。開発に関わる建築から、大型の高層建築、個人の住宅、小さなプロダクトまで、「都市・街・人」を横断して仕事をしています。今日はその中から、5つの商業施設をご紹介します。

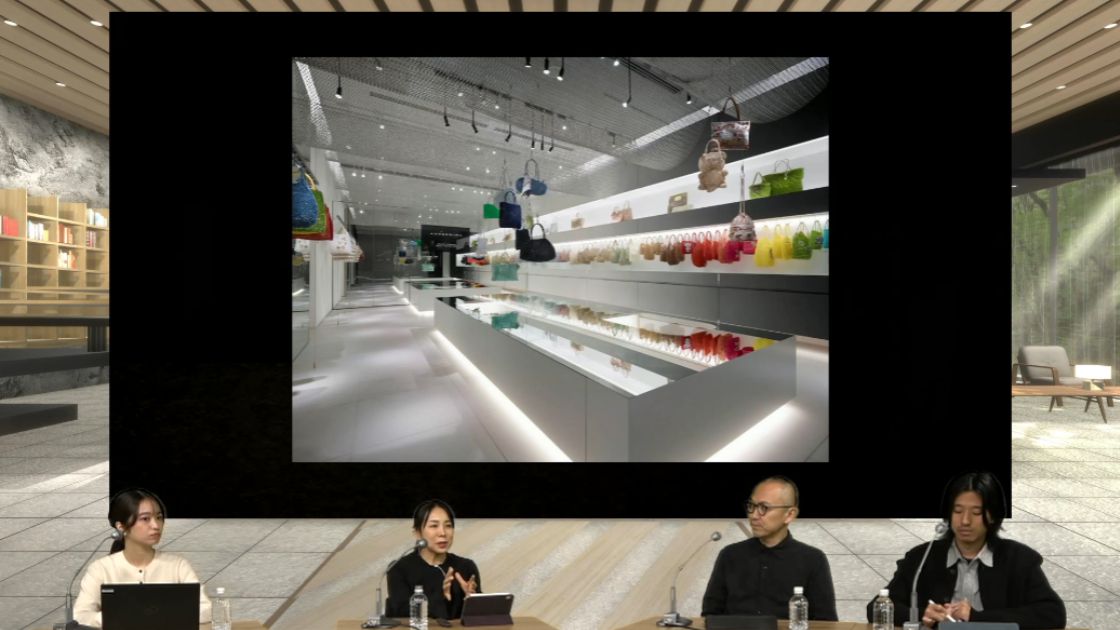

ANTEPRIMA PLASTIQ

永山 アンテプリマのお仕事をさせいただくきっかけになった六本木ヒルズのお店です。物販は未体験だったので、最初はモノの陳列ばかりを研究しました。アンテプリマのワイヤーバッグは色が豊かで、並べるとカラーバーのように美しいので、それを表現することで、バッグの魅力を伝え切るというコンセプトを立てました。中央にぶら下げたバッグは360°見えるようになっていて、下にはイケスのような台を設けて、サイドにはカラーバーのような棚を設けてと、豊富な色数を表現し、他のバッグにはない特徴を伝えました。

永山 物販のお店は、できた瞬間は「物足りない」と感じるのですが、モノが入った途端にイキイキしてくるのが面白いところです。良いバランスに落ち着くのは、やっぱりモノがあってこそ。商品が美しく見えることが目的なので、毎回それが実現できているかを確認しています。ECサイトでも買えるのに、わざわざ店舗に来るのだから、魅力が100%以上伝わらないといけない。ビジュアルの美しさは重要です。

永山 最近また新しいデザインコンセプトで、ローマの店舗を設計しました。カーテンのようなウェーブを表現した壁を使った優しい雰囲気のデザインです。素材自体は木を削り出した固いものなのですが、色の付け方、光の当て方で、柔らかな見た目を演出しています。

LOUIS VUITTON 大丸京都店

永山 独立して2年目のコンペで受注したファサードデザインのプロジェクトです。スーパーブランドのファサードが京都にどうやって馴染んでいくか。京都らしさもありながら、ブランドを体現できるものを模索し、縦ストライプのデザインを採用しました。“レイエ”というストライプ柄が古いトランクに使われていたことと、京都の街のリズムである縦格子のイメージが重なったんですね。アーケードによって上下に分断されてしまうことが難しい点だったのですが、縦格子は人の水平移動に対して有効なパターンであることも決め手になりました。

永山 では、この格子を何でつくるか。実態のあるものではなくて現象として作りたいと考えたことから出てきたものが偏光板です。偏光板というのは光を一定の方向に通すフィルムで、その特性を使うと影が表現できるもの。格子には厚みがなく、黒には質感がなく、人の動きに合わせて回転したり、消えたり、表情を変えます。「これは一体何なのか?」をファサードの前で話している人を見かけたとき、実態があることよりも、受け手側とのインタラクティブな関係が大切なのではないかと気付いたプロジェクトでした。

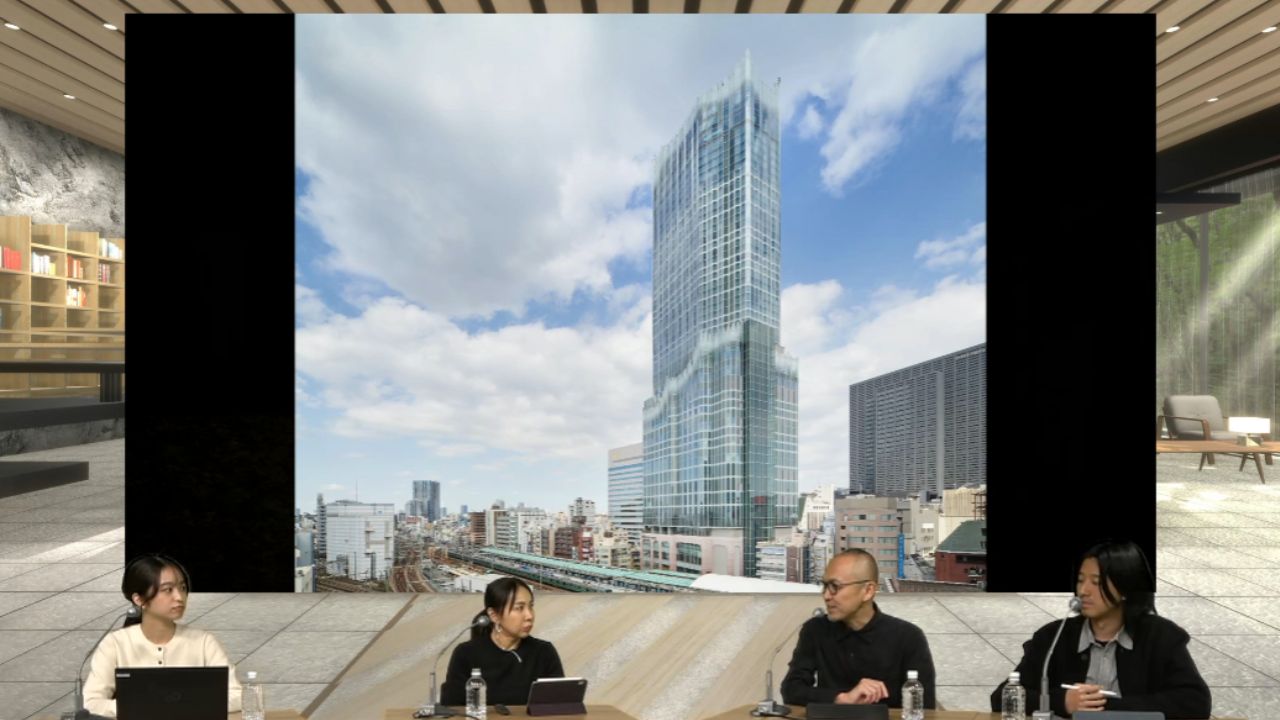

東急歌舞伎町タワー

永山 歌舞伎町はこの高さが建てられるエリアではないのですが、国家戦略特区となることで実現したプロジェクトです。条件としては、エンターテインメントに特化した超高層であること。結果、日本で初めてのオフィスのない高層タワーとして完成しました。担当したのは、外装デザインと内装デザインの一部です。

永山 もともと沼地だった歌舞伎町は、弁財天が祀られているなど水とゆかりの深い場所です。だから、ここにどんな姿で建つべきかを考えたときに、権威や権力を示すようなマッチョなデザインではなく、沼地から湧き上がる噴水のような儚さをもった、揺らぎのあるデザインにしたいと思いました。噴水の煌めきや水しぶきを表現するためには、ガラスの角度を微妙に変えたり、光の反射をコントロールしたり、水の波のようなパターンを細かく印刷したりしています。雑居ビルの合間から水が吹き出しているような風景が見えたり、曇りの日は上の方が雲に溶けていたりと、そんな姿が新しい歌舞伎町のシンボルになっています。夜は輝度の高いツブツブの照明で先端を繊細に彩って、街の光を吸い込んで白く見えるのが印象的です。

永山 足元には、青海波のパターンを使って、レースのような繊細さを持つアルミキャストの透けるファサードを取り入れています。1階のエントランスや劇場のホワイエも、水の流れを感じさせるデザインを盛り込んでいて、水がしたたるような演出や、噴水の中にさらに小さな噴水があるようなディテールを施しました。

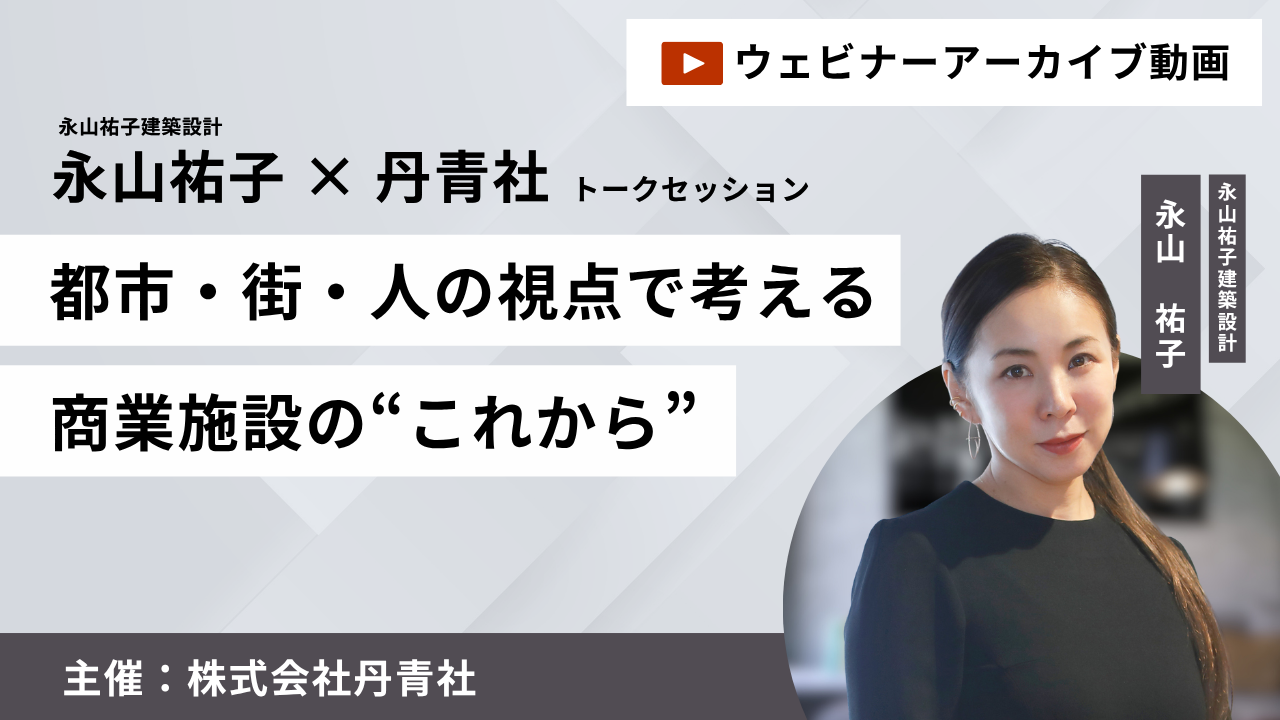

JINS PARK前橋

永山 群馬県前橋市のロードサイド型の店舗です。真っ先に考えたのは駐車場の位置ですね。ロードサイドの風景ってなかなか変わらない。手前に広い駐車場があって、奥に建屋が引っ込んでいて。JINS PARKはその構成を変えたかったのですが、運良く後ろに駐車場が借りられたため、建物の前は公園のような地域開放型の広場としました。

永山 建物は変形した四角形で、角から入っていくと展望が広がるプランニングです。芝生の前庭の奥に赤城山があって地肌が赤いので、それとマッチするカッパーの色を選びました。最近はだんだん場所に馴染んでいく経年変化を楽しめる素材を使うことが多く、ここでも硫化イブシで何色かのグラデーションをつくって貼っています。徐々に黒くなって味わいが出てきます。

永山 広場に面しているのはパン屋さんです。ロードサイド型の店舗なので、地域の方に愛されるには居場所になれたらと思い、パン屋さんを入れる提案をしました。パン屋さんのファサード部分は、店舗と広場がつながる形状です。イートインはない代わりに、どこに座って食べてもいいので、階段だったり上の広場だったり、パノラミックな風景をピクニック気分で楽しんでもらえています。

永山 アーティストとのワークショップ、コロナで中止になったお祭、絵本の交換会、階段を使った子供たちのための上映会…と、メガネ屋さんでありながらもさまざまな目的で活用されています。多彩な企画の持ち込みがあって、街とともに発展しているんですね。わたしが思うのは、実は公共建築よりも、いつも触れ合っている商業施設のほうがパブリックな要素を持っているのではないかということ。その可能性に魅力を感じています。

TOKYO TORCH Torch Tower

永山 2028年度(予定)、東京駅前に完成する390mの超高層ビルの低層部の外装デザインを三菱地所設計と設計中です。大きな広場が真ん中にあり、右側のタワーは完成していて、建設されるのは左側のタワーです。考えているのは広場から、ひと続きでつながって上がれるような道をぐるぐるファサードに巻きつけていくデザイン。それによってアクティビティそのものが、ファサードデザインになる。中の商業の在り方が変わっていくきっかけが、生み出されるのではないかという挑戦的な試みをしています。

永山 高層建築の下の商業エリアは、ほとんどのお店が内側の共有スペースを向いていて、外側のファサードは自分と無関係な、寄り難い感じなのですが、こういう道があれば、中のお店もこの道を意識して路面店のように外側に顔を出してくれるかもしれない。アクティビティが外に染み出してくるかもしれない。低層部といっても60mほどの高さと2kmほどの距離があるので、マラソンコースとして走る人も出てくるかもしれない。都市とアクティブにつながる新しい体験の場になるのではと期待しています。

【ウェビナーアーカイブ動画】

永山祐子×丹青社 トークセッション

都市・街・人の視点で考える商業施設のこれから

02. トークセッション

神津 たくさんの事例をありがとうございます。まずアンテプリマ。僕もこれを見たときに、商品のない状態はミニマルでかっこよくて綺麗だなと思いつつも、商品が入った瞬間に別の空間が見えてきた。商品によって彩りがもたらされて、表情や奥行きが出て、空間が完成したという印象を受けました。まさに永山さんの戦略通りなんですね。あくまで主役は商品なので、空間は二番手になるのですが、受け皿として機能を発揮してくるというのは素晴らしい関係性だなと。

永山 商品を釣ったり並べたり、見せ方は試行錯誤しながら生まれたものです。物販の経験がなかったので、一体モノはどういう法則でお店に並んでいるのかをゼロから考えたんですね。もともとはシリーズごとに山のようなまとまりで陳列していたのですが、ワイヤーバッグならではの置き方があるのではないかと。どうやって置いたら最高にかっこよく見えるのか、1ヶ月ぐらいひたすらバッグの置き方ばかりを研究して、最終的にはバッグを置くための空間デザイン…と発想が広がっていきました。

神津 大型の商業施設も、共用部があって、テナントが入ってくることで初めて空間全体が完成する。それも同じかなと思って。共用部だけが際立てばいいわけではなくて、やはりお店が入ってきて、お客さまが足を運ぶ空間になるというところでは、アンテプリマの考え方は、原点というか商業施設のモデルになると感じました。

永山 最近リニューアルオープンした名古屋の松坂屋の共用部をデザインしました。確かに同じ考え方で、共用部が店舗を引き立てることも大切なので、照明を下げたりとか引き算した部分もあって。最初は「大丈夫かな、物足りないかな」と心配もしたのですが、オープンしたらやはりバランスは良かったんです。共用部ばかり目立たせても噛み合わなかったりするので、それぞれのお店が輝いて見えることも大事ですよね。

李修賢(以下、李) 建築と商業施設を考えるときの違いはありますか?

永山 あえて違いとして考えると、建築の場合は構成で見せることです。形とか、光の入り方とか、場の転換の仕方とか。だから内装は白壁でシンプルな床材でといったことでも十分表現できる。商業施設の場合、箱を渡される状態なので、光から作っていく必要がありますし、素材だったり、店舗としてのオペレーションみたいなことも含めて、扱うものが変わってくると思います。

神津 京都は景観に対する制約が厳しいと思いますが、ルイ・ヴィトンはどうでしたか?

永山 ロゴの大きさは決まっていましたね。色も規定があると思いますが、ルイ・ヴィトンは派手な色調ではないので、色についての指摘はなかったです。悩んだのはアーケードですね。アーケードの庇も使わせてもらっているんですが、実は鏡面仕上げにしています。鏡面に1階のファサードが映り込むので、ここを歩いている人は2層分の高さに感じるようになっている。そうすると対岸を歩いている人にとっての見え方、感じ方とは異なる体験を表現しました。

神津 東急歌舞伎町タワーは、画一的なビル軍の中で、異彩を放っていいますね。空に溶け込むような柔らかさがあると感じていたのですがお話を聞いて腑に落ちました。アーチの部分は遠くから見ると大きな塊としての存在感がありつつも、近づくと繊細なディテールが見えてくるというところで、「あれなんだろう」と違う要素を感じる楽しみがある。見え方の変化がワクワク感やリピートにもつながるように思いました。

永山 解像度は気にします。大きな風景で言えばビルは小さな解像度かもしれないけど、近づけばどんどん細かく見えて単位が小さくなっていくので。窓ガラスのパターンも遠くからは見えないし、「ここまで細かくなくてもいいのでは?」という意見もあったのですが、建物の中にいる人は外から見たときの解像度も感じるのではないかと思っていて。わたしはプロダクトやインテリアもデザインするので、超高層であっても解像度はいつもと同じ意識でやってみようと考えました。実際、細かく仕上げたことは効果を生んでいると思います。

李 東急歌舞伎町タワーを設計された際に、「こんな街になってほしい」という期待はされましたか?

永山 場所をリサーチしている中で、鈴木喜兵衛さんという方の信念と情熱によって、戦後の歌舞伎町が復興されたことを知りました。日本人にも娯楽が必要だし、海外からもゲストが来る時代になるから、遊べる場所を用意したいという先見の明を持った方だったんですね。歌舞伎町と名付けながらも歌舞伎座が来なかったということもあったんですが、東急の創始者の五島慶太さんからの「博覧会をして跡地利用したら?」とのアドバイスを受けて街ができてきたという特殊な歴史があります。

正直夜は怖くて行きづらい場所になっていたのですが、本来はみんなが遊べる場所で、海外の人も来られるところだった。なので、安全な場所になっていく必要があるなと。実際インバウンドの方も増えていますし、夜も遊びに来る人たちの流れができて、安心安全な街に近づいていると感じます。ただ、歌舞伎町の持っているちょっと怪しさとか面白さ、エネルギーは消すべきではないので共存していくといいなと思います。

03. 海外商業施設事例について

西山 続きまして、海外によく足を運ばれてリサーチもされている永山さんに、日本とは異なる点での施設づくりの気付きを教えていただきたいと思います。

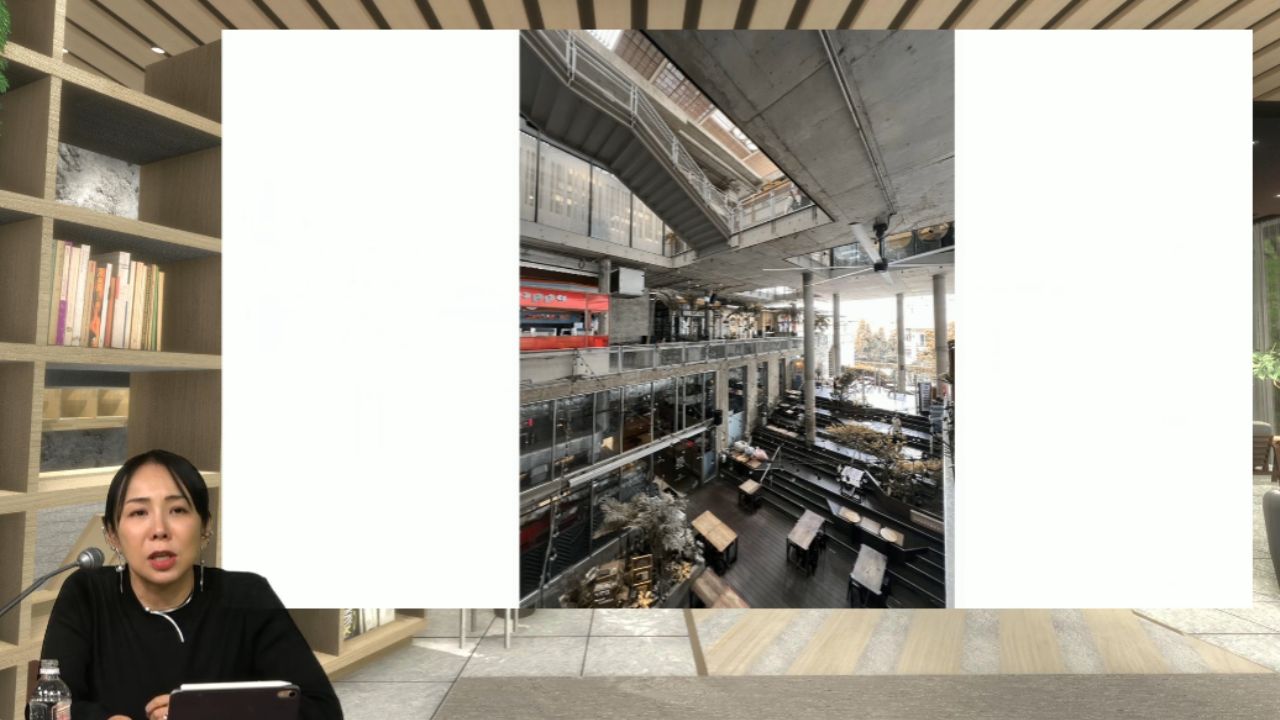

The Hyundai Seoul(韓国)

永山 巨大な商業施設です。1番上にイベントができるスペースがあって、緑が豊富にあります。そのスペースから吹き抜けになっていて、各場所に光が落ちていく設計です。吹き抜けによって、場所の表情が変わっていくのは面白いなと。

地下のフードコートも魅力的で、個別でお店が分断されておらずエリア分けがゆるやか。室内なのにフードトラックが入っていたりと遊び心があります。仕上げも「あらわし」の部分もあれば、きれいに天井が貼られていてメリ張りが効いています。独立店舗がポコっとボックスインボックスで入っているような表現もセンスが良くて、高さのある空間でも間の抜けたスケールにならない工夫がされていました。

TAMBULINS(韓国)

永山 驚いた施設ですね。ほぼほぼただの躯体として残されている建造物の地下にお店があります。パッと見「お店どこ!?」という状態なんですが、人が並んでいる。地下を覗きながら歩いていくのを見て、斬新な発想だなと。普通に考えると「面積もったいない!」と感じてしまうんですが、それよりも人が注目して、足を運んでみたくなるような施設づくりが大切だと刺激を受けました。

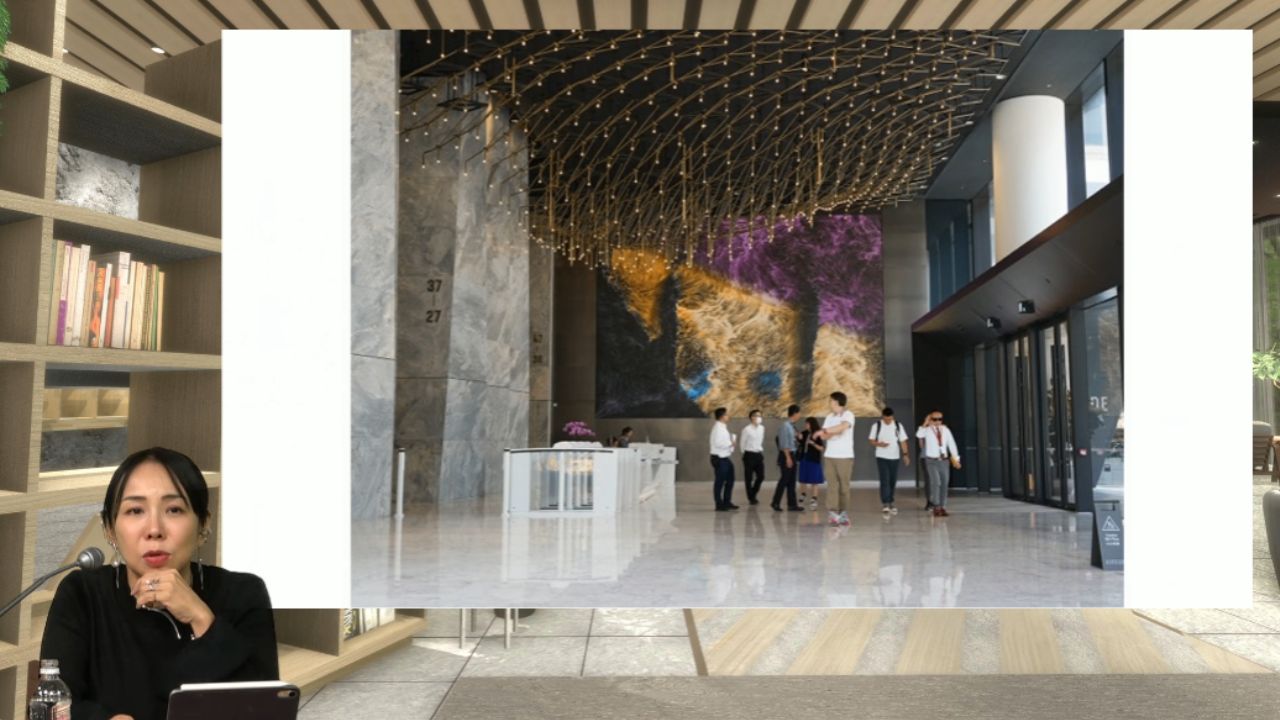

AIRSIDE(香港)

永山 空港跡地にできた新しい商業施設です。これも巨大ですが、照明やデジタル大画面のアート的な表現など、さまざまな仕上げの工夫がされています。自然光を入れる手法もふんだんに取り入れられていて、テラスのような席が中間階にあり、気持ちの良いパブリック空間が充実しているのが特徴です。

K11(香港)

永山 コテコテに仕上げられている施設です。面白いのはところどころに巨大なアートが置かれているところ。オーナーがアート好きということもあり「突然アートに出会う!」という体験が、アート業界の中で話題にのぼっていて、施設の魅力になっています。

The COMMONS(タイ)

永山 外部空間が充実しています。店舗面積としては限られてはいるものの、半屋外の気持ち良いスペースにはファンがあって、日陰ができていて、年中人が集まっている。フードコートは地形に合わせて傾斜になっていて、横丁を入っていくような雰囲気です。この辺もとても上手だなと。2店舗目は小さいですが、外部空間がうまく活かされているという意味では同じ魅力を持った商業施設になっています。

EMSPHERE(タイ)

永山 これも巨大ですね。この巨大さをどうやってつくるのかは難しいですが、カジュアルなコンクリートのあらわしだったり、素地の天井だったり、配管が整理されていたり、素材の使い方もメリハリが効いていたりと、魅力的な商業施設になっています。5.6階にクルマのディーラーあって、そこまでクルマを上げたことも驚きできたし、吹き抜け空間に真っ赤なエスカレーター裏が見えたりとか、ちょっとした見えてくるものに対しての意識が高いです。怪しい雰囲気のトイレもインパクトがありました。最近、特にアジアでコンセプチュアルな商業施設が増えている印象です。

04. トークセッション

神津 海外の施設はまず大きなインパクト、例えば吹き抜けのような塊りがある。K11はさらにエスカレーター下にポケットみたいなショップがあったり、Rのリースラインと角のリースラインを合せたりと、ダイナミックさと繊細さが組み合わされた環境が面白くて、歩いていて飽きないなと。タイは屋外吹き抜け、よく見ますよね。

永山 温暖な国であることが前提にありますよね。韓国だと寒い時期は寒いので、吹き抜けを全部外にするっていう考えにはならないと思う。タイは気候もあって屋外空間を上手に使っている印象があります。

李 TAMBULINSを見たときは、隣にディオールがあるような地価の高い場所なのに、店舗を置かないことが驚きでしたね。賃料取らなくていいのかなと。

永山 表参道に躯体だけの建築が現れたようなもの。日本ならあり得ないですよね(笑)

李 TAMBULINSはいろんなブランドを経営していて、最近かなりインパクトのある建物を建てているイメージです。

神津 Hyundaiもいわゆる無駄遣いをしているような空間ですけど、人が来ている。永山さんがパブリックの重要性について話されましたが、ただ休むとかイベントに参加するとか、購買以外に集客ができる状態が、これからの商業施設のポイントなのかなと。

永山 モノはネットでも買えるので、わざわざ行きたくなる体験的な場所づくりが大事ですよね。JINSもメガネをオンライン上で試着できるサービスがありますし。ではそれに対してリアルの店舗は何のためにあるのかを考えると、買物だけではない体験を得られないと。

神津 JINS PARKはガラスサッシや階段が、本来の目的と違うことに使われているのが印象的です。地域の人たちから自発的なアイデアや意見が出てきているようで、これからもいろいろなことが起きるのだろうなと。街に馴染んでいく建築もですが、地域に愛されていく素晴らしいプロジェクトだと思いました。

永山 最初は物足りないぐらいでいい。足していくのは使う人たちなので、作りきらずに読み替えてもらえる余白や、可変性を受け止めることも大事だと思います。

神津 大型商業施設をしているデザイナーとして、たまに個展をやると、あまりにもスピード感が違って、時間軸がずれて変な感覚になります。永山さんは大小複数のさまざまな案件をどうやってまとめているんですか?

永山 2ヶ月で決めるものもあるし、6〜7年かかるものもありますが、どちらもあることが健全だと思っています。事務所のスタッフも、プロダクト、インテリア、建築と担当をわけていないんですね。小さなプロダクトをデザインする思考からも、大きな建築に対してフィードバックできるので。行ったり来たりだからこそ、見えてくるものがあるのかなと。

西山 今後チャレンジしたいことはありますか?

永山 TAMBULINSみたいに普通考えたらあり得ないと思う手法でも、結局賑わっている。むしろ普通に建てたらそうはならなかったかもしれないので、アイデアやデザインの工夫で人を呼びたいです。貸床面積、レンタブル費という価値観ではない、付加価値のある体験を設計したいです。

05. 質疑応答

西山 最後に、みなさまからいただいた質問の中からいくつかお伺いします。

Q1. 都市型と郊外型の商業施設では、デザインをする際に異なる点はありますか?

永山 郊外はクルマ社会ですが、そのためにつくられた街並が人にとって幸せな風景なのかを疑問に思っているので、郊外型の店舗ではそこをどう魅力的に見せていくかテーマにすることが多いです。もちろん都市型の施設ではそういう発想にはなりませんし、周りの環境の中で建築がどう振る舞うべきかは、場所によって異なると思います。

Q2. 高層ビルの場合、上層階に人を集客するのに苦労します。どのように解決していますか?

永山 それはずっと課題です。ひとつはTOKYO TORCH Torch Towerのように、物理的にぐるぐる上がれること。空間がつながっていることが外部から可視化できると、上に興味を持ってくれると思います。ただ結局、最後は中身です。魅力的なコンテンツであれば上層階でも人はいくので、その魅力が外に見えている状態をデザインでつくることによって、思わず人が気になるというシチュエーションができたらと思います。

Q3. 日々たくさんの施設が計画されています。差別化するためのアイデアや考え方はありますか?

永山 例えば歌舞伎町は、独自の歴史やストーリーから積み上げていきました。各エリアには必ずその地ならではの特徴があるはずなので、それを引き出すことではないでしょうか。さらに、その地をどういう未来にしたいかを追求すればオリジナリティが出ると思います。

Q4. 国内外の空港が商業施設として発展していると感じます。空港における商業の可能性についてお聞かせください。

永山 ターミナルの商業化は、加速すると思います。駅中を豊かにするという卒業設計に取り組んでいたこともあり、インフラ空間の商業化には個人的にも興味があります。空港はある程度の時間を過ごさなければいけない場所なので、今後もさまざまな可能性がありそうです。商業にとどまらないコンテンツも出てくると思います。

Q5. こんな商業施設があったらいい、こんな商業施設に取り組んでいきたいというのはありますか?

永山 場所があるとイベントが起こっていくので、自由に使える場所が都市の中にあるのは豊かだと思います。そういう意味ではPFIで公園が活性化されているのは魅力的だなと。商業は人を呼ぶ着火剤みたいなところがあるので、商業と今まで組み合わせられてこなかったような公共空間が組み合わさっていくと、人が来ずに寂しかった公園が活性化されるかもしれない。そんな良い協業ができたらと考えています。

Q6. 事例のないデザインを採用すると想定外の不具合が出ることがあると思います。何か対策をされていますか?

永山 覚悟を持ってトライアンドエラーを繰り返します。覚悟がないと新しいものにチャレンジできないし、守りに入りがちなので。危険があるからやめよう、心配があるからやめようと言われるかもしれませんが、やってみてから考えたらどうかでしょうか。五分五分の可能性があったとして、「やるを選ぶ国」か「やらないを選ぶ国」かと考えたとき、最近日本はやらないほうを選んでいる気がして寂しいなと。やるほうを選ぼうよ!と言いたいです。

大学で課題を出すときには、商業建築をテーマにするという永山さん。理由は、ご自身が学生だったときに、商業の課題がまったく出なかったからだと言います。「社会に出てから初めて商業のこと考え始めたんです。商業は世の中の施設の多くを占めているので、それを建築家として考えるのは、とても大事だと思って」。商業施設が変われば街は変わる。その可能性を見据えながら、丹青社は、今後も都市・街・人の視点で商業施設の未来を考え続けます。

【ウェビナーアーカイブ動画】

永山祐子×丹青社 トークセッション

都市・街・人の視点で考える商業施設のこれから

この記事を書いた人

吉岡奈穂 / コピーライター

東京都出身。旅行会社、広告代理店等を経て、2003年日本デザインセンター入社。2019年よりフリーランスとして活動している。専門領域はブランディング、コピーライティング。月100冊の本を読む。

この記事を書いた人

吉岡奈穂 / コピーライター