SHARE

SHARE

オフィスラウンジはブランディングやイノベーションのハブになる、丹青社の空間づくり

ワークプレイス |

オフィスラウンジとは何だろうか?ソファやハイスツールがあって、新聞や雑誌が置いてあり、コーヒーやお茶を飲んで雑談ができる。利用者目線で気づく特徴はたとえばこうだろう。ただ、オフィスラウンジをデザインする立場からすると、それらは表層的なことであって本質ではないようだ。

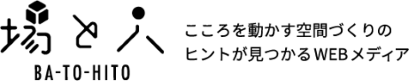

企業の意思や戦略を空間に落とし込む専門家である丹青社。その「ワークプレイスデザインユニット」は、商業施設やホテル、企業ショールームなど多様な経験を持つ空間デザイナー達で構成されている。オフィスラウンジの本質に迫るため、その一人、安元直紀さんに話を聞いた。

目次

オフィスラウンジで企業ブランディング

「ラウンジと言ってもあり方は様々です。ホテルだと、落ち着きやリラックスをイメージするでしょう。オフィスの場合、その方向は同じですが目的は複合していて、あり方も多様です」。

「居心地の良さの追求だけですと、どこのラウンジも同じようなものになってしまうかもしれません。そこに企業のアイデンティティやブランドの考え方、らしさが入ってくる。それがワークプレイスにおけるラウンジの潮流、もっと言えばスタンダードだと考えています」。

安元直紀氏

オフィスラウンジの目的としては、たとえばリフレッシュ・リチャージ、コミュニケーション、会社のシンボルとしてのプレゼンテーション、外部との共創、来訪者の歓待などがあるという。

「特に最近はリテンション、人材の定着が、どの企業にとっても重要な課題になっていますね。報酬だけではなくて、働き方や仲間との関係性をどう考えているか、ラウンジはそういった企業姿勢を内外に表現することで従業員のエンゲージメントを高める役割を果たします。健康、ウェルビーイングへの配慮とあわせて、企業ブランディングには欠かせない存在ですね」。

「仕事もできる場所」がオフィスラウンジ

コロナ禍が働き方を大きく変えるきっかけとなったが、それ以前から、オフィスにホテルや商業施設の要素を取り入れる動きはあった。また、米国西海岸のIT企業の影響もありコラボレーションやイノベーションを目的にした多目的空間のあり方も注目されていた。コロナ禍を経た現在は、在宅勤務、サテライトオフィス等を含む働く環境全体を「ワークプレイス」として認識し、オフィスを含めた適切なあり方を模索している時代と言えるだろう。

「働く環境を自分で選ぶこと、時間や場所を自分でコントロールできることが求められています。昔は合理的なレイアウトと照明、オフィス家具の選択だけで良かったのですが、それでは働く人の考えに合致しなくなりました」。

「ノートパソコンとインターネット接続があれば、もっと言えばスマホ一つで、どこでも仕事ができます。それ以前はたとえば出張の移動中は自由時間でした。そうした余白が今は無くなり気分転換もなかなかできない。あえて、オフラインになれる場所を意図的に作るのもラウンジの役目の一つと言えるでしょう」。

安元直紀氏

「テレワークが日常になり、業務によっては生産性が上がりました。一方で同僚と雑談したり食事に行く機会は減ったと思います。ラウンジは、テレワークでは得られない刺激、情報を得るために人と会う場所、打ち解けた話をするきっかけをくれる場所でもあります」。

「そして、ホテルのラウンジと同様にリラックスすること、それによってパフォーマンスを維持することももちろん大事です。ワークプレイスにおけるラウンジは、こうした様々な目的に対応することができる、仕事も含めて自分で過ごし方を選べる自由な場所だと考えています」。

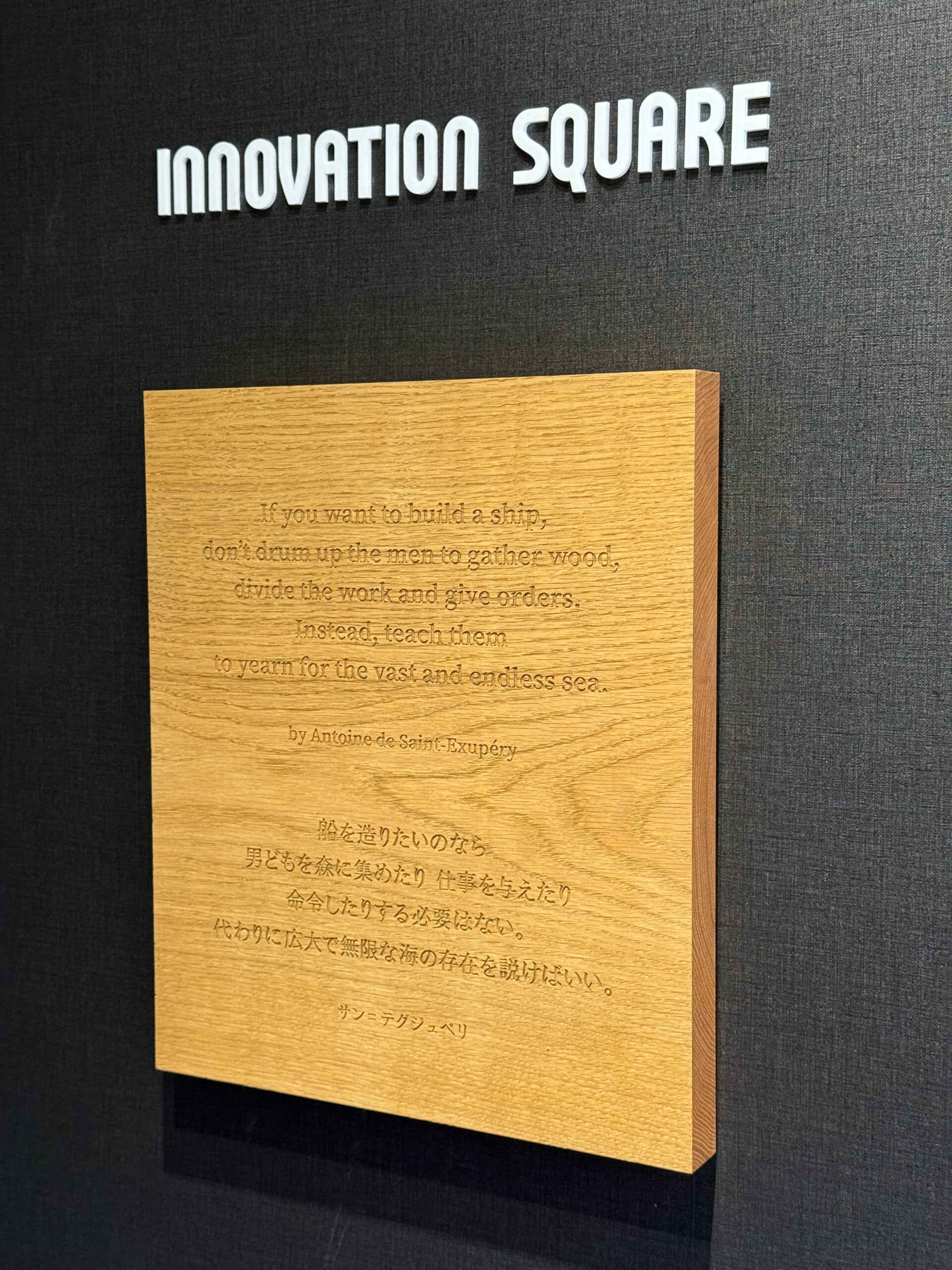

オープンイノベーションによる価値創造拠点、京セラ「イノベーションスクエア」

安元さんが手掛けたワークプレイスで、オフィスラウンジに特徴がある案件を教えてもらった。それが京セラのみなとみらいリサーチセンター「イノベーションスクエア」だ。オープンイノベーションによる価値創造を目指す拠点として2019年に竣工した。

「社内外の多くの人が出会い、交流、触発、協力し合いながら新たな価値を生み出す取り組みを進めるための施設です。200平米ほどの共創スペースで、全体のテーマはみなとみらいという立地もふまえ『新大陸を目指す者たちが集う港』としました。エントランスから窓まで壁を立てずに視線の抜けを作り、海のロケーションを意識的に取り込みました」。

「イノベーションスクエアではラウンジという言葉は使っていませんが、この施設は京セラという会社の意思表示であり、社内外のコミュニケーションのハブであり、オープンイノベーションを進める装置です。上述したようなワークプレイスにおけるラウンジのあり方の代表的な事例と言えるでしょう」。

共創を生むための空間のデザイン手法とは?

オフィスラウンジがブランディングだけでなく、イノベーションの場にもなる。そのためには、どのように空間をデザインすればよいのか、安元さんに聞いた。

「社内、社外問わずに、つながりを作り共創を生もうという場所です。プロジェクト立ち上げ時は、たとえば何人用の会議室がいくつという仕様は決まっていましたが、そこから先が提案の肝でした。どんな活動があれば、どのようなシーンが広がっていれば、イノベーションが進むのか考えました。そして、使う人がどのような心理状況か、マインドストーリーを描いて、感情の抑揚を考えてシーンやアクティビティをデザインします。こうした方法論は、丹青社のデザイナーの特徴かもしれません。ワークプレイスにもこれを適用しています」。

港というテーマをふまえ、イノベーションスクエアの内部は船にちなんだネーミングになっている。船首を模した受付スペースは「Pier」、最も広い円形の共創・プレゼンテーションスペースは「COMPASS」、窓際のフリースペースはフローリング床の「DECK」といった具合だ。こうした言葉も使う人の気持ちに作用する。ハードのデザインと同様に大切なことだという。

イノベーションスクエアは通常の執務スペースに隣接しており、社内にいても様々な刺激に接しやすい環境となっている。来訪者を迎えたり、カフェエリアで休憩や雑談をしていると、ガラス越しにCOMPASSで開かれているイベントが見える。そこで交わされたアイデアが、「RUDDER」「SCREW」と名づけられた会議室で煮詰められる。同じ施設の1Fにある「CREATIVE FAB」で試作を作り、地域との連携やユーザーのフィードバックを得て改善が進む。たとえば、このような流れを想定しているそうだ。

「丹青社には多くのデザイナーがいますが、同じマインドストーリーでも、分解の仕方が違っていて、それがデザイナーの個性だと思います。その手法としては、ゾーニング、床・壁・天井、家具、照明、映像、サイン、グラフィック、音響など様々です。さらに仕掛けやコミュニケーション、五感、感情の抑揚など目に見えないものも含みます。それらが複合し幾重にも重なる。空間デザインの難しさであり面白さで、デザイナーとしては腕の見せ所です」。

イノベーションには空間とともに運用が大事

イノベーションを志向するオフィスラウンジにおいて、空間づくり同様に大事なのが「運用」だと安元さんは言う。共創を生むための仕掛け、社内に刺激を取り込むためのイベント、運用者の熱意やアイデア、そして、それらを継続すること。

「空間はそこにいる人に作用することはできますが、空間に来てもらう仕掛けがないと活きたものになりません。京セラさんは『異種格闘技戦』というトークイベントを開催して社内外の人を集めています。空間デザインの意図通りどころか、予想を超えて活用頂いています」。

異種格闘技戦は壮大なテーマについてとことん語り合うイベント。2019年から始まり毎年秋に開催されている。2024年は「君は何のために生きるか?」というテーマについて、石黒浩氏(大阪大学大学院教授)、蝶野正洋氏(プロレスラー)、藤田一照氏(禅僧)など7名が激論を交わした。

会場はCOMPASS。円形という会場の特徴を活かして、登壇者が輪になり観客はそれを囲むというローマの競技場のような使い方をしている。攻めたテーマ設定と既成概念に安住しない論者たちによる、羅針盤という会場のネーミングに相応しいイベントだ。

もちろん、このような大規模イベントが毎日ある訳ではない。通常は、オープンな空間として仕事や打合せなどに自由に使え、スライディングウォールで空間を分節することで小規模なイベントにも対応し、さらには隣接するDECKと組み合わせるなど多彩な使い方ができるようになっている。

「『京セラさんの羅針盤になって欲しい』という気持ちを込めて、意匠と機能の合致する空間としてCOMPASSをデザインしました。イノベーションの道しるべになるような運用がなされているのは、デザイナーとしてとても嬉しいことです」。

担当者が語る:意識変容と圧倒的に増えた社内外の協業

イノベーションスクエアの担当者にも話を聞いた。空間づくりを担当したのは、京セラの研究開発本部 統合デザインセンターの北村和生氏だ。

「私はもともと総合家電メーカーにいました。このイノベーションスクエアのプロジェクトオーナーから『京セラの人間が京セラを考えても面白くない、京セラらしくないオフィスを作ってくれ』と言われたのです。それならばと、空間のクリエイティブが得意な会社と協働しようと考え、丹青社さんなど数社にお声かけしました」。

「イノベーションスクエアができて、社内の関連がなかった部署の人と打合せし協業することがとにかく増えましたね。こうした場所ができたことが大きいです。当社は『TORQUE』というタフなスマートフォンを展開しているのですが、こちらの新しい企画や短期のプロジェクトなども進めやすくなりました」。

「今は1FのCREATIVE FABで仕事をすることが多いです。コロナ禍以降、デザインが対象とする領域も広くなっているので、これからもイノベーションスクエアと連携し実験をして、ビジネスへの実装を進めていきたいですね」。

イノベーションスクエアの運営を担当しているのは、同じく研究開発本部 オープンイノベーション推進部の大崎哲広氏だ。

「開業から数か月経った2019年の秋に着任しました。2015年にイノベーションスクエアの前身ともいえる研究拠点づくりに携わった経験があり、それが背景かもしれません。当時としてはかなり意欲的な施設で、社外の繋がりも得ることができました」

「『せっかくこのような施設ができたのだから、京セラの内部だけで使ってはもったいない。外の人からの意見が必要』と考え、イノベーションスクエアを活用した様々な企画を仕込みました。が、コロナによって全て立ち消えになってしまい…。できることとして、配信用スタジオとして使い始め、地道に情報発信を続けました。コロナが明けると外部から『使いたい』という声を継続的に頂けるようになっていました。京セラが絡める可能性が見いだせれば、積極的にお使いいただいています」。

「イノベーションスクエアによって、外部に発信するためのハードルが下がりましたね。そして、外からの京セラの見え方をだいぶ変えることができたと手ごたえを感じています。横浜市や神奈川県などの自治体のイベントにも使って頂くことがあるのですが、京セラのことを知らない方もいて、広範な接点を新たに作ることができています」。

「以前は、訓練センターや、会議室、応接室が分散してあったのですが、こうした拠点がありませんでした。内部、外部を含めて『場があるから、こういう発想ができる』ということを日々、実感しています」。

「オフィスラウンジ」とは何か?

以上、オフィスラウンジについてブランディング、イノベーションなども含めて期待される多様な役割と、その実践例として京セラのイノベーションスクエアを紹介した。

安元直紀氏

そして、ここまで用いてきた「オフィスラウンジ」という言葉だが、空間を定義する上では「使うことは実はあまりない」と安元さんは言う。

「違う言葉の例ですが、たとえば”社内コミュニケーションが課題”と耳にすることは皆さん多いと思います。ただし、空間をデザインする立場からすると、それだと解像度が足りないんです。その本質は、時間の使い方の自由度だったり、企業との関係だったり、働く人の意思を束ねることだったりします。空間デザイナーとしては、それを見極めて空間に落とし込んでいくことが求められるのです」

なるほど、オフィスラウンジという自由度の高い言葉だからこそ、ワークプレイス全体を俯瞰し役割を割り付けることが大事、ということなのだ。

「京セラのイノベーションスクエアでは、そこに足を踏み入れると、京セラの挑戦マインドが体感できるような空間を目指しました。企業ブランディングの場として、対外的にも強いメッセージが発信でき、来訪者にもインパクトを与えること。そして、効率の良い働き方と様々なコミュニケーションができること」。

こうした明瞭な課題設定のもとに空間をつくり、運用者が生きたものにする。成功する「オフィスラウンジ」の秘訣はそこにあるようだ。

| 安元 直紀 やすもと なおき 株式会社丹青社 デザインセンター エクスペリエンススペースデザイン局 チーフクリエイティブディレクター コラボレーション、イノベーションなど多様化した企業活動空間のデザインキャリアを積む。ワークプレイスづくりのプロフェッショナルとして実績を重ね、コミュニケーションの活性化や新たな創造が生まれる空間づくりを得意としている。 ワークプレイスデザインユニット https://www.youtube.com/watch?v=4Vr_TXNSFtA |

取材協力:京セラみなとみらいリサーチセンター

https://www.kyocera.co.jp/rd-openinnovation/about/minatomirai.html

「異種格闘技戦'24」"戦いの果てに闘技者たちが手に入れたもの"

https://www.kyocera.co.jp/rd-openinnovation/event/ishukakutougisen2024_1st.html

この記事を書いた人

山崎泰 / 丹青社「場と人」編集長・ジャーナリスト

丹青研究所で商業施設の調査・企画に携わった後、1997年に丹青社の社内新規事業「Japan Design Net(JDN)」創業に参加。メディア「JDN」「登竜門」の編集長、コンテスト制作の事業化を経て2011年にJDN取締役。2025年、丹青社に移籍。デザインに関する取材執筆多数。趣味はサックス演奏。

この記事を書いた人

山崎泰 / 丹青社「場と人」編集長・ジャーナリスト