SHARE

SHARE

執務室とは?役割やレイアウトの種類、ポイントなどを解説

ワークプレイス |

執務室はオフィスの中心となる作業スペースであり、従業員が長時間過ごす場所です。近年はリモートワークの普及により、単なる作業場から「行きたくなる場所」へと役割が変化しています。効率的な業務遂行だけでなく、コミュニケーション促進や企業文化の体現、さらには創造性を刺激する空間づくりが求められています。

この記事では、執務室の役割やレイアウトの種類、執務室をレイアウト・デザインする際のポイントなどを解説します。社内に執務室を取り入れる際に参考にしてください。

資料「オフィスレイアウトの基本の教科書」を無料でダウンロードする

| 「働く場づくりに携わる方」へおすすめの資料 | |

|---|---|

オフィスレイアウトの基本の教科書 | ▼この資料でわかること ・オフィスレイアウトの重要性 ・オフィスレイアウトにおけるデスクの基本配置 ・オフィスレイアウトを検討する前の3つの計画 ・オフィスのトレンド >無料でダウンロードする |

ウェルビーイングなオフィスのつくりかた | ▼この資料でわかること ・ウェルビーイングなオフィスが注目されている背景 ・ウェルビーイングなオフィスづくりのアイデア ・ウェルビーイングを取り入れたオフィスの成功事例 >無料でダウンロードする |

3つのキーワードから紐解くZ世代の理想の職場 | ▼この資料でわかること ・Z世代と「働き方やオフィス」に関する注目の定量調査/データ ・“3つのキーワード”から紐解くZ世代の「働き方やオフィス」に対する価値観 >無料でダウンロードする |

執務室とは?

執務室は、事務室や執務スペースとも呼ばれ、会議室や応接室などを除いたオフィスの主要な作業エリアです。従業員が長時間過ごす場所であり、モチベーションやコミュニケーション、企業イメージに大きく影響します。

リモートワークの普及により執務室の役割は変化し、現在は「行きたくなる場所」や「オフィスでしか得られない体験」を提供する空間づくりが求められています。以下で、事務室・会議室との違い、現代における執務室の位置づけと重要性について解説します。

事務室・会議室との違い

執務室と事務室、会議室は、それぞれ使用の目的が異なります。執務室は、業務全般やコミュニケーションなど幅広い用途に使われる多目的な空間です。一方、事務室はおもに事務作業に特化した限られた用途のスペースです。会議室とは、意思決定を目的としたスペースを指します。

現代における執務室の位置づけと重要性

現代の執務室には、単なる作業空間を超えた役割が求められています。業務の効率化に加え、部門をまたぐ連携や創造的な発想を生み出す場としても、機能するよう設計されるケースが増えています。例えば、オープンなレイアウトや共有エリアを取り入れることで、自然なコミュニケーションが生まれやすくなり、新たなアイデアや取り組みのきっかけにもつながります。

さらに、企業の理念や風土を反映した空間デザインは、従業員や来訪者に企業の個性や価値観を伝える効果があります。フリーアドレスや用途に応じて変えられるスペースを導入することで、多様な働き方やライフスタイルに対応できる環境をつくることも重要です。

執務室の役割

執務室には、業務を円滑に進めるためのさまざまな役割があります。以下で、5つの役割について解説します。

ミーティングが可能

執務室には、気軽に相談や打ち合わせができる「ミーティングスペース」があります。会議室とは違い、ブレインストーミングやアイデア出しなど、カジュアルな話し合いに適した場所です。思い立ったときにすぐ集まれるため、情報共有がスムーズに進み、仕事の効率アップにつながります。

また、ミーティングスペースは半個室のような落ち着いた空間を提供し、社内のコミュニケーションを活性化させる役割も果たします。

集中して作業が可能

執務室には、1人ひとりが集中して作業に取り組める「集中スペース」も必要です。パーテーションを使って周囲の視線や音を遮断することで、集中力を保ちやすくします。静かな環境が整うことで、生産性の向上にもつながります。

特に、オープンなレイアウトや仕切りの少ない机配置の場合、集中力が途切れやすくなるため、集中スペースの設置が効果的です。従業員が落ち着いて仕事に集中できる環境をつくることは、質の高い業務成果を生むために欠かせません。

関連記事:オフィスに集中ブースが必要な理由は?設置のメリットや適した場所も紹介

リフレッシュが可能

執務室には、従業員が仕事の合間に気軽にリフレッシュできる休憩スペースを設けることも重要です。カフェのようなくつろげる雰囲気の空間や、コーヒーサーバーなどを備えた環境を用意するケースも増えています。リラックスできる場があることで、従業員は適度に気分転換ができ、集中力を回復しやすくなります。

また、仕事の合間にしっかりと休息を取ることは、業務効率の向上につながるだけでなく、従業員満足度を高める効果も期待できます。従業員満足度は人材の長期的な定着に直結するため、企業にとって重要な指標です。さらに、リラックスした状態は創造力や発想力を高める効果があるため、新規事業の立ち上げやイノベーションの推進にもよい影響を与えます。

関連記事:リフレッシュスペースで職場環境改善|必要性・メリット・注意点・成功事例を解説

Web会議が可能

執務室は、Web会議の場としても利用されています。リモートワークやハイブリッド勤務の普及により、Web会議の実施頻度が増えたため、専用のWeb会議スペースを設ける必要性が高まっているためです。

専用のWeb会議スペースを用意することで、会議中の周囲の雑音や視線を気にせず集中できる環境が整います。また、会議に参加していない従業員も、Web会議の声や音が気にならずに作業に集中できるため、部署全体の業務効率向上にもつながります。

さらに、Web会議スペースはミーティング以外の用途でも活用可能です。例えば、1人で集中して作業したいときの集中スペースとして利用すれば、周囲の干渉を避けて高い生産性を維持しやすくなります。また、静かな環境で仕事に取り組むことで、ストレス軽減にもつながるため、心身の健康維持にも役立ちます。

ラウンジのように使用可能

執務室には、リラックスしながら仕事ができる「ラウンジスペース」を設けることも重要です。ホテルや空港のラウンジのように落ち着いた雰囲気の空間は、従業員が気分をリフレッシュしながら快適に作業を進める場として機能します。また、従業員の集中力や生産性の向上に役立つだけでなく、ストレスの軽減や精神的な健康維持にもつながります。

さらに、ラウンジスペースは1人での作業やミーティングだけでなく、ランチの場や社内イベントの開催にも活用できます。多目的に使える柔軟性があるため、従業員同士の交流を促進し、職場環境の活性化にも寄与します。

関連記事:オフィスラウンジとは?メリットや導入手順、ポイントを解説

執務室レイアウトの種類

執務室レイアウトの種類は、対向型や同向型、背面型などさまざまです。ここでは、6つのレイアウトの種類について解説します。

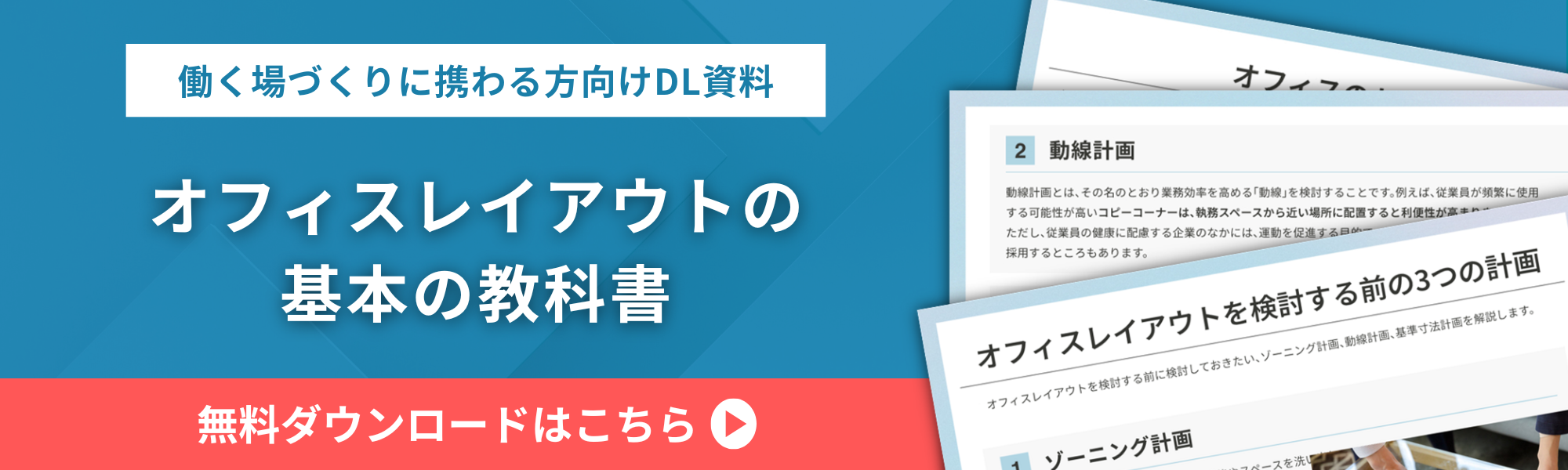

対向型

対向型は、同じ部署のメンバーが向かい合って座る形で配置され、グループごとに島のようなまとまりをつくるスタイルです。チーム内でのコミュニケーションが自然に生まれやすく、協力しながら業務を進めるのに適しています。そのため、多くの企業で採用されている代表的なデスク配置の1つです。

しかし、対向型は視線が交錯しやすいため、個人の作業に集中しづらいという課題もあります。集中力を保ちにくい環境になりがちなので、作業効率を下げる可能性も考えられます。各席のスペースを広めに確保したり、パーテーションを設置して視線を遮ったりする工夫が必要です。

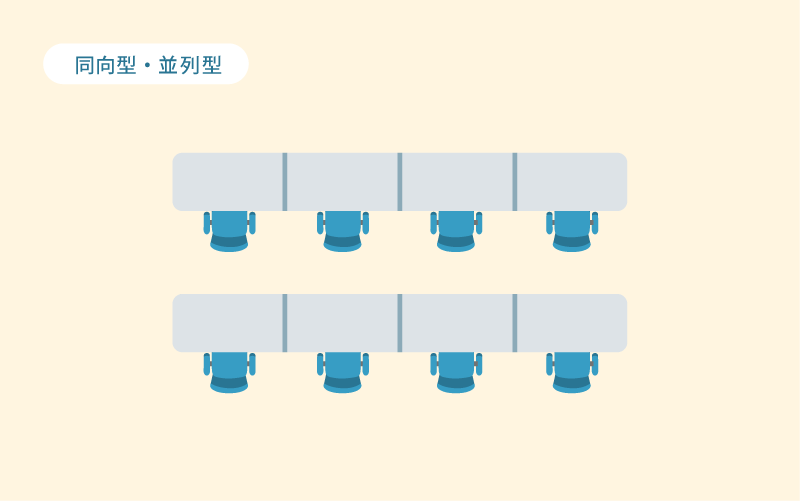

同向型

同向型は、デスクを横一列に並べ、すべての従業員が同じ方向を向いて座るスタイルです。周囲の視線や動きを気にせずに作業に集中しやすいため、特にコールセンターや窓口対応など、個別で決まった業務を効率的にこなす現場に適しています。

また、管理者の席をチームの後方に設けることで、全体の業務状況を一望できるため、状況把握や指示出しがスムーズに行えます。ただし、同向型の場合、デスクが一直線に並ぶため、比較的広い面積が必要となり、スペース効率の面では工夫が求められます。

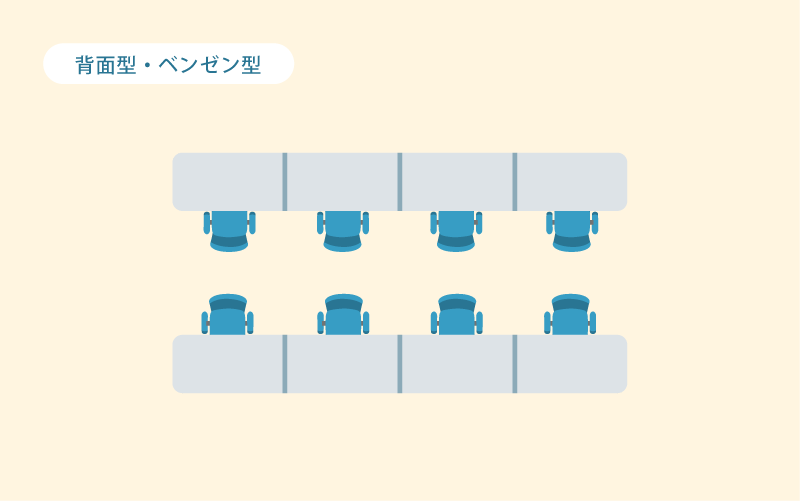

背面型

背面型は、従業員が互いに背中を向け合う形で席を配置するスタイルです。正面からの視線を気にせずに集中できるため、個別の作業に集中しやすい環境が整います。一方で、後ろを振り返るだけで簡単に隣の同僚とコミュニケーションを取れるため、必要な情報共有もスムーズに行えます。

ただし、背面型は背後の動線を確保する必要があり、十分なスペースの確保が欠かせません。また、機密情報を取り扱う部署や業務では、背中合わせの配置によって情報漏洩のリスクが高まるため、避けるのが望ましいでしょう。

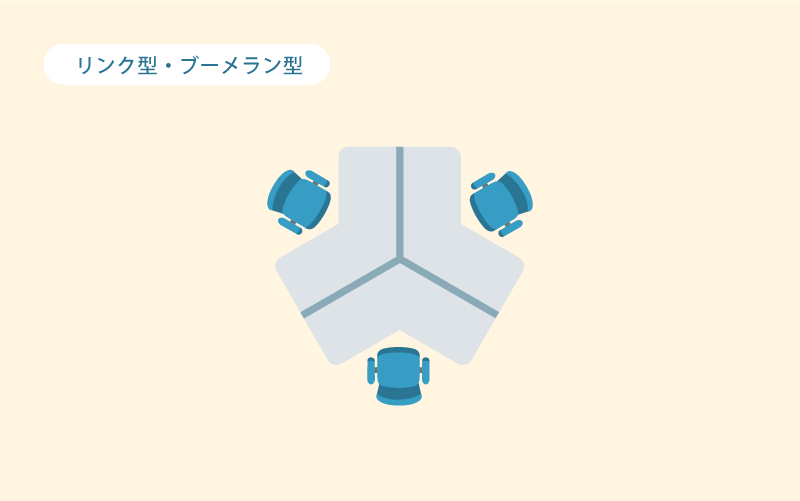

ブーメラン型

ブーメラン型は、3台の天板をそれぞれ120度の角度で組み合わせて形成する「島型」の一種です。各席に十分な作業スペースが確保されるため、快適に作業に集中できる環境が整います。また、隣の席との距離が適度に保たれているため、集中とコミュニケーションの両立がしやすい点も特徴です。

さらに、デスクにキャスターを取り付けることで、状況や目的に応じて自由にレイアウトを変えられる柔軟性も持たせられます。

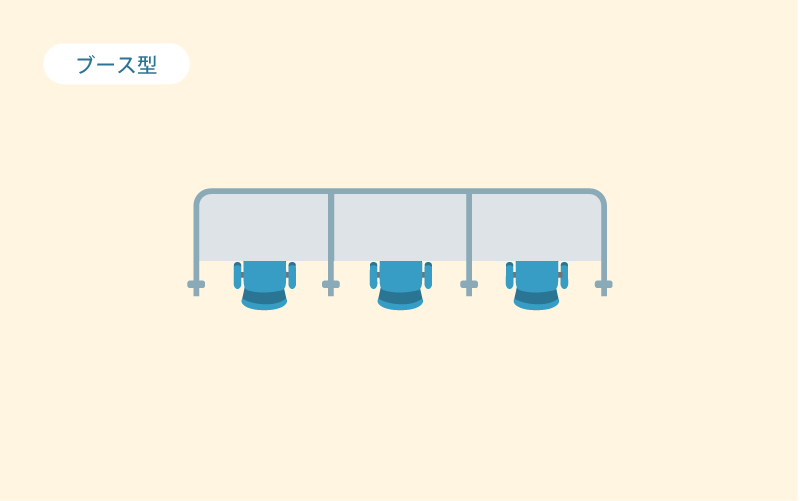

ブース型

ブース型は、パーティションや簡易的な個室を使ってデスクを区切り、独立した作業スペースをつくるレイアウトです。周囲の視線や雑音を遮断しやすいため、高い集中力が求められる業務やプライバシーを重視した作業に適しています。

さらに、防音性能を強化すれば、Web会議の専用スペースとしても活用可能です。近年では、フリーアドレスオフィスのなかにブース型の集中スペースを設け、従業員が自由に利用できる環境を整えるケースが増えています。

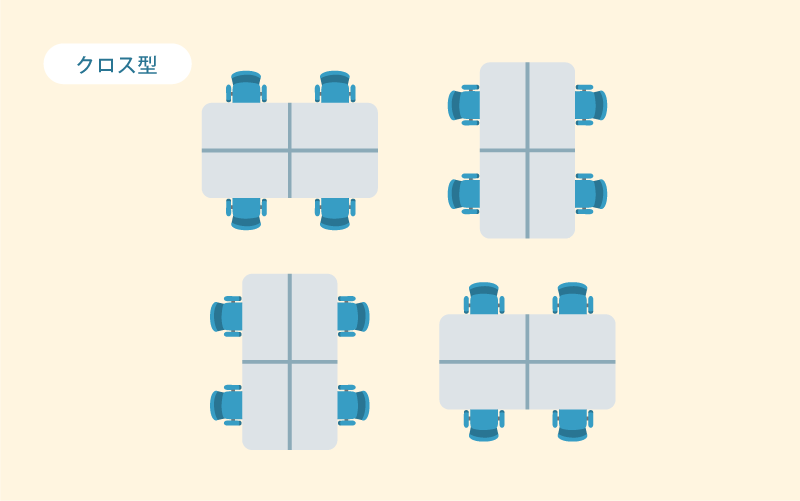

クロス型

クロス型は、デスクを中心に向かい合わせで十字状に配置するスタイルで、チーム単位での業務に適しています。メンバー同士が互いの顔を見やすい位置関係にあるため、日常的なコミュニケーションが自然に生まれやすく、情報共有や意見交換といった協働作業を円滑に進める効果が期待できます。

一方で、オープンな配置のため周囲の視線や会話が気になりやすく、集中して作業を行いたい従業員にとってはストレスを感じることもあります。そのため、必要に応じてパーティションを設けたり、個人作業用のスペースを別途確保したりするなどの工夫が求められます。

関連記事:オフィスレイアウトの基本やデスク配置パターンを解説【最新事例20選も紹介】

執務室をレイアウト・デザインする際のポイント

働きやすく効率的な執務室をつくるためには、レイアウトやデザインの工夫が欠かせません。業務内容や従業員の働き方に合わせた環境づくりを行うことで、生産性やコミュニケーションの向上にもつながります。ここでは、執務室をレイアウト・デザインする際に押さえておきたい6つのポイントを詳しく解説します。

コンセプトを明確にする

執務室のレイアウトやデザインを行う際には、あらかじめオフィスのコンセプトを明確にする必要があります。オフィスのコンセプトは、オフィス空間をどのような方向性でつくっていくかを示す基本的な指針です。コンセプトに沿って執務室のデザインを進めることで、レイアウト、家具、内装といった各要素に統一感が生まれます。

統一感のある空間づくりは、企業のイメージを伝える上でも有効であり、ブランディングを強化するための大切な要素といえます。

関連記事:オフィスづくりにコンセプトが重要な理由とは?コンセプトの決め方や手順を解説

作業スペースを確保する

執務室のレイアウトやデザインを決める際には、まず業務内容や担当する職種に応じて、それぞれに適した作業スペースを確保することが大切です。営業職や内勤職など、一般的なデスクワークを行う職種であれば、幅1,200mm×奥行700mm程度のデスクサイズが目安とされています。

対して、技術職のように作業内容が多岐にわたる職種では、幅1,400〜1,600mm×奥行700mmほどの広めのデスクが推奨されています。作業スペースが狭すぎると、業務の効率が落ちる原因になりやすく、広すぎる場合は空間を無駄に使ってしまうことになります。

そのため、業務効率とスペースの有効活用の両方を意識しながら、バランスよく設計することが求められます。

効率のよい動線を考える

執務室のレイアウトやデザインを考える際には、従業員がスムーズに移動できるように動線設計を行うことが重要です。人の動きを具体的にイメージし、無駄のない効率的な導線を設計する必要があります。通路幅は、1人が通る場合は900mm以上を確保し、多くの人が行き来するメイン通路では1,600mm以上の幅をとってすれ違いができるようにしましょう。

また、使用頻度の高い設備は執務室の中央に配置し、どの席からでも手軽にアクセスできるように工夫することがポイントです。さらに、執務に必要なワークスペースについては、1人あたり最低でも6㎡程度の広さが望ましいとされています。デスクのサイズは作業の効率や快適さに直結するため、職種や仕事内容に合わせて適切に選ぶことが必要です。

執務室のデザインが決まった後は、機能性とデザイン性の両面を考慮して家具を選びましょう。使いやすさだけでなく空間全体の印象を左右するため、両者のバランスが大切です。

関連記事:オフィスの動線が重視される理由は?動線を計画する際の注意点についても解説!

家具配置を最適化する

執務室のレイアウトやデザインを進める際には、家具の配置を最適化することが欠かせません。業務内容に合わせて、デスクの配置や形状を工夫する必要があります。個人作業が中心の場合は、背中合わせやブース型の配置が適しています。一方、チームでの連携が多い場合は、対面型やオープンなレイアウトが効果的です。

また、デスク同士の間隔は1,600mm程度、デスクの背面から壁までは1,200mm程度のスペースを確保し、従業員がスムーズに動ける環境づくりを心がけましょう。

デザイン性と機能性を兼ね備えた家具を取り入れる

執務室の家具を選ぶ際は、デザイン性と機能性の両方を重視することが大切です。特に、長時間使用するデスクやイスは、快適な作業環境をつくる上で重要な要素となります。姿勢に配慮した設計や調整機能のある家具を取り入れることで、従業員の作業効率や集中力の向上が期待できます。

さらに、執務室全体のデザインに調和した家具を選ぶことで、空間に統一感が生まれ、働く人の気持ちにもよい影響を与えます。ただし、単体では魅力的に見えても、全体の雰囲気に合わないケースもあるため、導入前にトータルでのバランスを確認することが重要です。

色彩・内装・植物による心理的快適性を演出する

執務室の快適性を高めるには、色使いや素材の工夫に加えて、観葉植物の活用が効果的です。例えば、白を基調とした明るい空間や木目調の内装は、企業イメージと調和しながら、従業員に安心感を与えます。

また、植物を取り入れることで無機質になりがちな空間に自然のやすらぎが加わり、視覚的なストレス軽減にもつながります。設置の際は、日当たりや風通しなど植物にとって適した環境かどうかを確認し、空調の風が直接当たらない場所を選ぶことが大切です。

さらに、水やりや枯葉の処理といった日常的なメンテナンスも考慮が必要です。社内で管理体制を整えるか、外部の専門業者に依頼するなど、導入後の運用も見据えて準備を進めましょう。

資料「オフィスレイアウトの基本の教科書」を無料でダウンロードする

執務室を設計する際の注意点

執務室を設計する際は、従業員が安全で快適に働ける環境づくりが大切です。まず、建築基準法や消防法、労働安全衛生法などの関連法規をしっかり守り、災害時の避難経路も確実に確保しましょう。安全面に不安があれば、専門の設計業者に相談することをおすすめします。

また、セキュリティ対策も欠かせません。オフィスには社外秘の資料や機密情報が多いため、ゾーニングや入退室管理システムの導入が効果的です。執務室や資料室へのアクセスをIDカードで管理し、訪問者用の応接室と執務エリアを明確に分けることで、不必要な情報漏えいを防げます。これにより、従業員のプライバシーを守りながら、業務をスムーズに進められます。

執務室の事例

執務室を設計する際には、他社の事例を把握することが大切です。実際にどのような工夫がされたのかを知ることで、自社の課題解決やオフィス環境の向上に役立てられます。ここでは、さまざまな業種の4つの企業が実践した執務室含むオフィス設計の事例を紹介します。

MonotaRO 本社

MonotaRO 本社は、「リアルなオフィス空間でしかできない価値」を追求し、それを形にする課題に取り組みました。執務室の動線に沿って、仕切られた会議室だけでなく、気軽に会話できるオープンスペースや立ち話ができるハイカウンター、カフェと一体化したエリア、プレゼンテーションや上映ができる多目的スペースを設置しました。

これらの多様な空間は、人数や用途に応じて柔軟に使い分けられ、従業員同士の自然な交流や偶発的なコミュニケーション、新しい発見を促しています。

やまやコミュニケーションズ 本社オフィス

やまやコミュニケーションズ 本社オフィスは、映像演出のあるエントランスロビー、多様な働き方に対応する執務エリア、清潔で機能的な研究開発スペース、従業員の健康を支えるジムスペースで構成されています。

同社は、限られたスペースを最大限に活用しつつ、従業員同士の交流を活発にし、コミュニケーションを促進できる開放的で一体感のあるオフィス環境の実現に課題を抱えていました。

そこで、工場やレストラン、マーケットと連携した施設全体の企画・設計・施工を一括して進めました。間仕切りを減らし、棚や植栽でさりげなく空間を区切ることで適度なプライベートを確保しています。さらに、自然に人が集まり議論が生まれるすり鉢状のプレゼンテーションスペースを設置し、意見交換やアイデア創出を促す環境を整えました。

やまやコミュニケーションズ 本社オフィス | 実績紹介 | 株式会社丹青社

USEN-NEXT GROUP オフィス

USEN-NEXT GROUPは、グループ全体の一体感を高めつつ、自由で境界のないワークスペースを実現することが課題でした。また、近未来のサービスを体験できるプレゼンテーションエリアの設置も求められていました。

そこで、執務フロアでは従業員がその日の業務に合わせて働く場所を選べるABW(Activity Based Working)を導入しました。壁をなくし視界が開けた空間をつくることで回遊性を向上させ、30種類以上の造作家具と緑のアクセントを組み合わせ、多様な働き方に対応する環境を整えています。

応接フロアは、公園を思わせる緑豊かな空間とし、その一角に「Next Avenue」と名付けられた小さな街並み風エリアを設けました。ホテルやレストラン、ビューティサロンなどを模した空間で、グループの最新の運営システムを体験できます。

USEN-NEXT GROUP オフィス | 実績紹介 | 株式会社丹青社

まとめ

執務室は、ミーティングや集中作業、リフレッシュ、Web会議など多様な役割を担う重要な空間です。レイアウトの工夫によってコミュニケーションを活性化しつつ、集中できる環境を両立させることがポイントです。

対向型や同向型、ブース型など目的に応じた配置を選ぶことで、従業員の生産性や満足度を高められます。現代の執務室は企業の価値観を反映し、多様な働き方に対応する場として進化しているため、最適な設計が求められます。

丹青社は、多様な業界の空間づくりで培ったノウハウを活かし、柔軟かつ的確なオフィス空間をご提案します。現在のオフィスに課題を持つ方は、ぜひ丹青社へご相談ください。

| 「働く場づくりに携わる方」へおすすめの資料 | |

|---|---|

オフィスレイアウトの基本の教科書 | ▼この資料でわかること ・オフィスレイアウトの重要性 ・オフィスレイアウトにおけるデスクの基本配置 ・オフィスレイアウトを検討する前の3つの計画 ・オフィスのトレンド >無料でダウンロードする |

ウェルビーイングなオフィスのつくりかた | ▼この資料でわかること ・ウェルビーイングなオフィスが注目されている背景 ・ウェルビーイングなオフィスづくりのアイデア ・ウェルビーイングを取り入れたオフィスの成功事例 >無料でダウンロードする |

3つのキーワードから紐解くZ世代の理想の職場 | ▼この資料でわかること ・Z世代と「働き方やオフィス」に関する注目の定量調査/データ ・“3つのキーワード”から紐解くZ世代の「働き方やオフィス」に対する価値観 >無料でダウンロードする |

この記事を書いた人

佐藤涼太郎 / 丹青社 マーケティング部・「場と人」副編集長

2023年丹青社に入社し、WEBマーケティング活動に従事。2024年にWEBメディア「場と人」の立ち上げに携わり、現在は同メディアの運営およびコンテンツ制作を行っている。

この記事を書いた人

佐藤涼太郎 / 丹青社 マーケティング部・「場と人」副編集長